After EffectsやPhotoshopといったAdobe製品をはじめ、多くの画像・映像編集ソフトに搭載されている「描画モード(ブレンドモード)」は、レイヤー同士を合成し、表現の幅を無限に広げるための強力な機能です。単に画像を重ねるだけでは得られない、光の表現、質感の追加、色調補正など、クリエイティブな作品制作には欠かせません。このページでは、描画モードの基本的な概念から、各モードの具体的な効果、そしてAfter EffectsやPhotoshopでの実践的な活用例まで、プロの視点から徹底的に解説します。

描画モードは、上のレイヤー(合成色)と下のレイヤー(基本色)のピクセル情報を、特定の計算式に基づいて合成し、新しい色(結果色)を生み出す機能です。この計算式の違いによって、様々な視覚効果が生まれます。

描画モードをマスターすることで、あなたの作品は飛躍的にレベルアップするでしょう。ぜひ、この記事を読み進めながら、実際に手を動かしてその効果を体験してみてください。

After Effects おすすめテンプレート素材

10点まで無料でダウンロードできて商用利用もOK!今すぐ使えるテンプレート

テンプレートも10点まで無料

描画モードの基本を理解する:なぜクリエイティブに不可欠なのか?

描画モードは、単にレイヤーを重ねるだけでは実現できない、複雑で自然な視覚効果を生み出すために不可欠な機能です。例えば、白い背景のロゴを写真に合成したい場合、通常の方法では白い背景も一緒に表示されてしまいます。しかし、「乗算」モードを使えば、白い部分だけを透明にして、ロゴだけを自然に合成することが可能です。これは、描画モードが単なる重ね合わせではなく、ピクセルごとの色の情報を計算して合成しているからです。

描画モードの計算は、各ピクセルが持つRGB値(Red, Green, Blueの光の三原色の情報)を基に行われます。RGB値は0から255までの数値で表現され、0が黒、255が白を示します。描画モードは、このRGB値を特定の計算式に当てはめることで、合成後の色を決定します。

描画モードは、レイヤーパネルの「モード」列から簡単に設定できます。After EffectsではShiftキーを押しながら「-」または「=」キーを押すことで、描画モードを切り替えるショートカットも便利です。

描画モードの基本原理:光と色の「混ぜ方」を理解する

描画モードを深く理解するためには、色の合成原理である「加法混色」と「減法混色」の概念を知っておくと役立ちます。これにより、各描画モードがなぜそのような効果を生み出すのか、その背景にあるロジックが見えてきます。

加法混色(RGB):光を混ぜる原理

加法混色は、光の色を混ぜ合わせることで色が明るくなる原理です。テレビやモニターのディスプレイがこの方式で色を表現しています。赤(Red)、緑(Green)、青(Blue)の光を混ぜ合わせることで、様々な色を作り出し、全てを混ぜると白になります。描画モードの「明るく合成するグループ」は、この加法混色の原理に近い計算を行っています。

減法混色(CMY):絵の具を混ぜる原理

減法混色は、絵の具やインクの色を混ぜ合わせることで色が暗くなる原理です。シアン(Cyan)、マゼンタ(Magenta)、イエロー(Yellow)のインクを混ぜ合わせることで、光を吸収し、全てを混ぜると黒に近づきます。描画モードの「暗く合成するグループ」は、この減法混色の原理に近い計算を行っています。

描画モードは、この光と色の混色の原理をデジタル上で再現し、レイヤーのピクセル値を計算することで、多様な視覚効果を生み出しているのです。

描画モードの主要7グループと効果的な活用例

After EffectsやPhotoshopには20種類以上の描画モードがありますが、これらは大きく7つのグループに分類できます。このグループ分けを理解することで、目的の合成効果をより効率的に見つけることができます。

- 通常・ディザ合成グループ

- 暗く合成するグループ(減算カテゴリ)

- 明るく合成するグループ(加算カテゴリ)

- コントラストを調整するグループ(複雑カテゴリ)

- 色の差を用いて合成するグループ(差カテゴリ)

- 色相・彩度・明度を組み合わせるグループ(HSLカテゴリ)

- 下のレイヤーの不透明度をコントロールできるグループ(マットカテゴリ)

それでは、各グループの描画モードとその効果について詳しく見ていきましょう。

1. 通常・ディザ合成グループ

このグループは、レイヤーの基本的な表示方法を制御します。

- 通常 (Normal): 初期設定のモードで、下のレイヤーに影響を与えず、上のレイヤーがそのまま表示されます。不透明度を下げない限り、下のレイヤーは隠れます。

- ディザ合成 (Dissolve): 不透明度に応じてピクセルがランダムに透明になり、ノイズのような効果を生み出します。不透明度が低いほど、ノイズの密度が減ります。

「通常」モードは、描画モードを無効にしたい場合や、レイヤーを単に重ねたい場合に選択します。Photoshopでレイヤーグループに「通常」を設定すると、グループ内の描画モードが無効化されるため、基本的には「通過」のままにしておくのが一般的です。

2. 暗く合成するグループ(減算カテゴリ)

このグループの描画モードは、色を混ぜ合わせることで全体的に暗くする効果があります。絵の具を混ぜる「減法混色」に似ています。

- 比較(暗) (Darken): 上下のレイヤーを比較し、より暗い色のピクセルを採用します。

- 乗算 (Multiply): 上下のレイヤーの色を掛け合わせることで、全体的に暗くします。白は透明になり、黒はそのまま残ります。影の表現や、手書きの線画を合成する際によく使われます。

- 焼き込みカラー (Color Burn): 下のレイヤーを暗くし、コントラストを強めます。白は透明になります。

- 焼き込みカラー(クラシック) (Classic Color Burn): 焼き込みカラーの旧バージョンです。

- 焼き込みリニア (Linear Burn): 焼き込みカラーよりもさらに暗く、コントラストを強くします。

- カラー比較(暗) (Darker Color): RGB値の合計が小さい方(暗い方)の色を採用します。

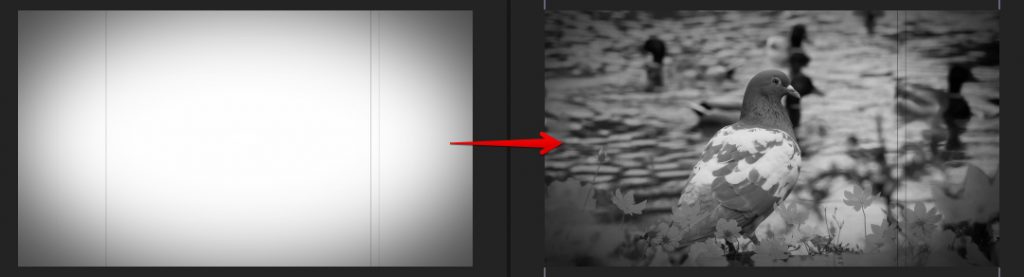

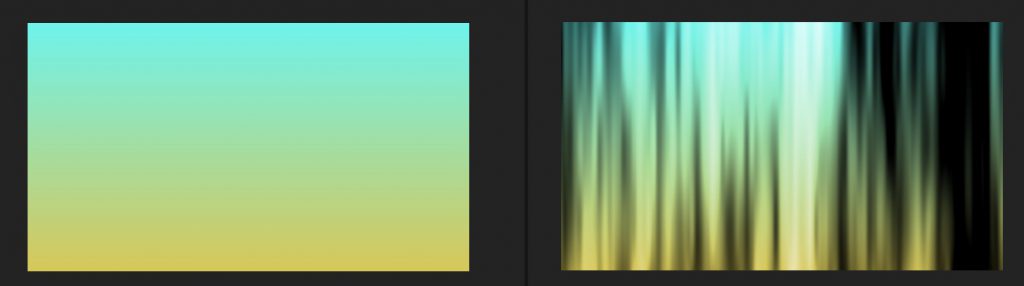

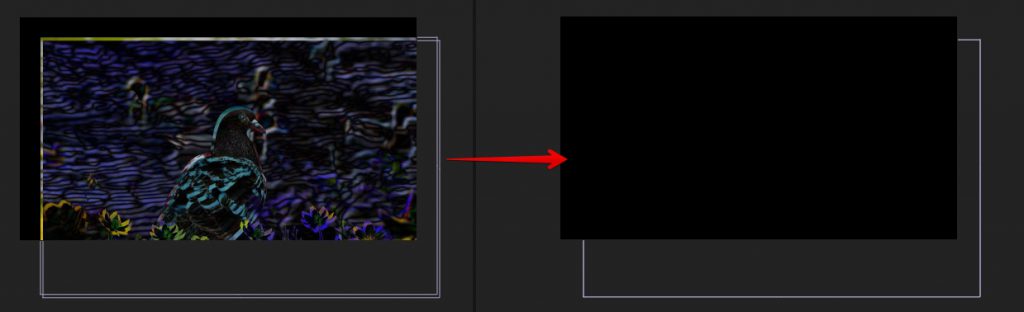

乗算での合成例:古いフィルムの合成や影の作成

暗く合成するグループを代表して「乗算」を利用します。白い背景にノイズや線が入った古いフィルムのような動画素材も、乗算で簡単に合成できます。白い部分が透明になるため、背景に自然に馴染ませることができます。また、写真に影を加えたい場合や、手書きのイラストを背景に合成したい場合にも非常に有効です。

元画像:

乗算は、紙のテクスチャを重ねて古びた質感を出す、手書きのイラストを写真に合成するなど、幅広い用途で活躍します。特に白背景の素材を扱う際に非常に便利です。

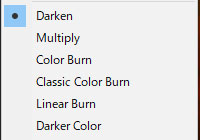

乗算~カラー比較(暗) 暗く合成するグループ

After Effectsで映像制作を行う上で、レイヤー同士を効果的に組み合わせる「描画モード」(ブレンドモード、合成モードとも呼ばれます)は、視覚表現の幅を格段に広げる強

乗算~カラー比較(暗) 暗く合成するグループ

After Effectsで映像制作を行う上で、レイヤー同士を効果的に組み合わせる「描画モード」(ブレンドモード、合成モードとも呼ばれます)は、視覚表現の幅を格段に広げる強

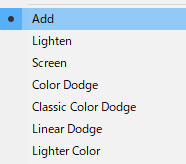

3. 明るく合成するグループ(加算カテゴリ)

このグループの描画モードは、色を混ぜ合わせることで全体的に明るくする効果があります。光を混ぜる「加法混色」に似ています。

- 加算 (Add): 上下のレイヤーのRGB値を単純に足し算し、明るくします。非常に強い光の表現に適しています。

- 比較(明) (Lighten): 上下のレイヤーを比較し、より明るい色のピクセルを採用します。

- スクリーン (Screen): 上下のレイヤーの色を反転させて掛け合わせることで、全体的に明るくします。黒は透明になり、白はそのまま残ります。光のエフェクトや、煙、炎などの素材を合成する際によく使われます。

- 覆い焼きカラー (Color Dodge): 下のレイヤーを明るくし、コントラストを弱めます。黒は透明になります。

- 覆い焼きカラー(クラシック) (Classic Color Dodge): 覆い焼きカラーの旧バージョンです。

- 覆い焼きリニア (Linear Dodge (Add)): 覆い焼きカラーよりもさらに明るくします。加算と似た効果です。

- カラー比較(明) (Lighter Color): RGB値の合計が大きい方(明るい方)の色を採用します。

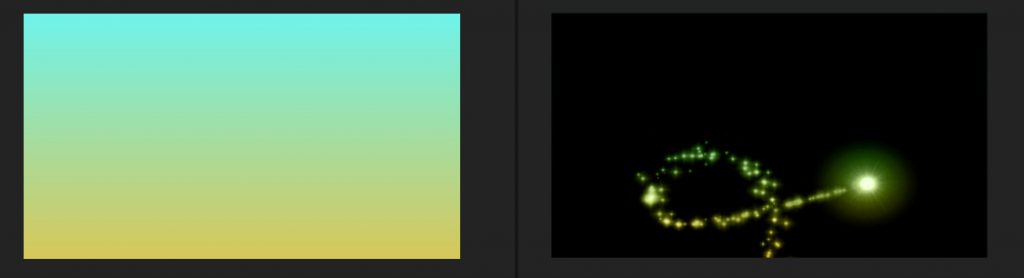

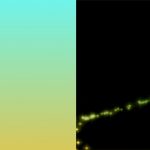

光物や爆発の合成が得意なモードです

ここで紹介した「加算」や「スクリーン」による合成は、光物や炎、爆発、煙などのエフェクト合成シーンによく利用されます。以下のような光とタイトルを合成する処理も、「スクリーン」合成や加算合成で簡単に行うことができます。自分で色々作ってみるときっと楽しめるはずです。

スクリーンは、黒背景の光の素材やパーティクルを合成する際に非常に効果的です。加算はより強い光の表現に適していますが、白飛びしやすいので注意が必要です。

加算~カラー比較(明) 明るく合成するグループ

After Effectsにおける描画モードは、複数のレイヤーを重ね合わせた際に、それぞれのピクセルがどのように混ざり合い、最終的な画像が生成されるかを決定する、映像制作に

加算~カラー比較(明) 明るく合成するグループ

After Effectsにおける描画モードは、複数のレイヤーを重ね合わせた際に、それぞれのピクセルがどのように混ざり合い、最終的な画像が生成されるかを決定する、映像制作に

レイヤーの描画モードを変更して素材を合成する方法

After Effectsで映像素材を合成する方法は多岐にわたりますが、中でも初心者の方でも直感的に扱える強力な機能が「描画モード」です。この機能を使えば、複数のレイヤーを

レイヤーの描画モードを変更して素材を合成する方法

After Effectsで映像素材を合成する方法は多岐にわたりますが、中でも初心者の方でも直感的に扱える強力な機能が「描画モード」です。この機能を使えば、複数のレイヤーを

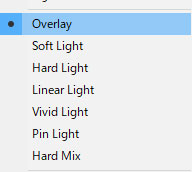

4. コントラストを調整するグループ(複雑カテゴリ)

このグループの描画モードは、レイヤーの明るさに応じて異なる計算を行い、コントラストや彩度を調整します。中間グレー(RGB127)を基準に、暗い部分は「乗算」のように、明るい部分は「スクリーン」のように作用します。

- オーバーレイ (Overlay): 暗い部分はより暗く、明るい部分はより明るくすることで、コントラストを強め、色を鮮やかにします。写真の色調補正やテクスチャの馴染ませによく使われます。

- ソフトライト (Soft Light): オーバーレイよりも柔らかく、自然なコントラスト調整を行います。

- ハードライト (Hard Light): ソフトライトよりも強く、はっきりとしたコントラスト調整を行います。

- リニアライト (Linear Light): 明るい部分は明るく、暗い部分は暗くします。

- ビビッドライト (Vivid Light): 焼き込みカラーと覆い焼きカラーを組み合わせたような効果で、非常に強いコントラストを生み出します。

- ピンライト (Pin Light): 上のレイヤーの暗い部分には「比較(暗)」、明るい部分には「比較(明)」が適用されたような効果です。

- ハードミックス (Hard Mix): 色を赤、緑、青、白、黒の原色に変換するため、極端な表現になります。

オーバーレイでの合成:テクスチャの馴染ませと色調補正

「オーバーレイ」は、白黒のテクスチャにカラーを適用したり、写真全体の雰囲気を変えたりする際に非常に有効です。中間グレーは透明になるため、テクスチャの模様だけを下のレイヤーに自然に重ねることができます。また、同じ画像を複製してオーバーレイで重ねることで、手軽にコントラストと彩度を高めることができます。

オーバーレイは、写真に深みや鮮やかさを加えたいときに試してみてください。特に、テクスチャや光の漏れ(ライトリーク)素材を重ねることで、よりリアルな質感を表現できます。ソフトライトはより自然な馴染ませ方に、ハードライトはより強い効果を出したい場合に使い分けましょう。

オーバーレイ~ハードミックス コントラストを調整するグループ

After Effects 描画モード「コントラスト」グループの基本と応用

After Effectsで映像制作を行う上で、レイヤー間の合成は表現の幅を大きく広げる重要な要素です。その中

オーバーレイ~ハードミックス コントラストを調整するグループ

After Effects 描画モード「コントラスト」グループの基本と応用

After Effectsで映像制作を行う上で、レイヤー間の合成は表現の幅を大きく広げる重要な要素です。その中

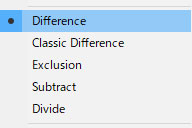

5. 色の差を用いて合成するグループ(差カテゴリ)

このグループの描画モードは、上下のレイヤーの色の値の差に基づいて色を作成します。

- 差 (Difference): 上下のレイヤーの明るさの差が大きい方を採用します。同じ色を重ねると黒になります。

- 差(クラシック) (Classic Difference): 差の旧バージョンです。

- 除外 (Exclusion): 「差」と似ていますが、コントラストが低く、よりソフトな効果になります。

- 減算 (Subtract): 基本色のRGB値から合成色のRGB値を引いた色を表示します。

- 除算 (Divide): 基本色のRGB値を合成色のRGB値で割った色を表示します。

完全に重ねると黒になる「差」モード:間違い探しや位置合わせに活用

2枚のレイヤーを完全に重ねて描画モードを「差」にすると、完全に黒になります。この性質を利用して、2枚のレイヤーが正しく重なっているかどうかをチェックする「間違い探し」のような使い方もできます。例えば、同じ映像素材を複製し、片方を少しずらして「差」モードにすると、ずれた部分だけが色として現れるため、正確な位置合わせに役立ちます。

「差」モードは、映像のノイズ除去や、特定の色域を分離する際にも応用できます。意外な効果を生み出すこともあるので、ぜひ試してみてください。

差~除算まで 色の差を用いて合成するグループ

After Effectsでの映像制作において、レイヤーの合成は表現の幅を大きく広げる重要な要素です。中でも「描画モード」は、2つのレイヤーの色情報をどのように混ぜ合わせるか

差~除算まで 色の差を用いて合成するグループ

After Effectsでの映像制作において、レイヤーの合成は表現の幅を大きく広げる重要な要素です。中でも「描画モード」は、2つのレイヤーの色情報をどのように混ぜ合わせるか

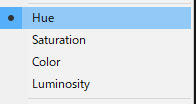

6. 上下のレイヤーの色相・彩度・明度を組み合わせるグループ(HSLカテゴリ)

このグループの描画モードは、色の三属性である色相(Hue)、彩度(Saturation)、輝度(Brightness/Luminosity)を個別に組み合わせて合成します。

- 色相 (Hue): 下のレイヤーの輝度と彩度を維持し、上のレイヤーの色相を適用します。

- 彩度 (Saturation): 下のレイヤーの輝度と色相を維持し、上のレイヤーの彩度を適用します。

- カラー (Color): 下のレイヤーの輝度を維持し、上のレイヤーの色相と彩度を適用します。白黒写真に色を付けたり、特定の色味だけを変更したりする際に便利です。

- 輝度 (Luminosity): 下のレイヤーの色相と彩度を維持し、上のレイヤーの輝度を適用します。

カラーモード:色だけを素材に適用する

「カラー」モードは、上のレイヤーの色相と彩度だけを下のレイヤーに適用し、輝度は下のレイヤーのものを維持します。このモードは、白黒の素材に色を加えたり、元々ある色を変更したりする場合に非常に便利です。例えば、モノクロ写真にカラーのレイヤーを「カラー」モードで重ねることで、手軽に色付けができます。Photoshopでは、調整レイヤーの「色相・彩度」と組み合わせることで、非破壊で色調補正を行うことも可能です。

HSL系の描画モードは、特定の色だけを変更したい、写真の色調を調整したいが明るさは変えたくない、といった場合に非常に役立ちます。特にカラーモードは、写真の雰囲気をガラッと変えたいときに重宝します。

色相~輝度 色相彩度明度(HSB)で合成するグループ

動画編集やグラフィックデザインにおいて、複数のレイヤーを重ねて視覚効果を生み出す「描画モード」は、クリエイティブな表現に欠かせない機能です。特に、色の三要素であ

色相~輝度 色相彩度明度(HSB)で合成するグループ

動画編集やグラフィックデザインにおいて、複数のレイヤーを重ねて視覚効果を生み出す「描画モード」は、クリエイティブな表現に欠かせない機能です。特に、色の三要素であ

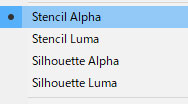

7. 下のレイヤーの不透明度をコントロールできるグループ(マットカテゴリ)

このグループの描画モードは、上のレイヤーをマット(マスク)として使用し、下のレイヤーの表示を制御します。他の描画モードがカラー値に作用するのに対し、このグループはアルファチャンネル(透明度情報)や輝度情報に作用するのが特徴です。

- ステンシルアルファ (Stencil Alpha): 上のレイヤーのアルファチャンネル(透明度情報)を元に、下のレイヤーを切り抜きます。上のレイヤーの透明な部分は下のレイヤーも透明になり、不透明な部分は下のレイヤーが表示されます。このモードを適用したレイヤーの下にある全てのレイヤーに影響を与えます。

- ステンシルルミナンスキー (Stencil Luma): 上のレイヤーの輝度(明るさ)情報を元に、下のレイヤーを切り抜きます。上のレイヤーの明るい部分は下のレイヤーも透明になり、暗い部分は下のレイヤーが表示されます。

- シルエットアルファ (Silhouette Alpha): ステンシルアルファの逆で、上のレイヤーのアルファチャンネルを元に、下のレイヤーに穴を開けます。上のレイヤーの不透明な部分が下のレイヤーでは透明になり、透明な部分は下のレイヤーが表示されます。

- シルエットルミナンスキー (Silhouette Luma): ステンシルルミナンスキーの逆で、上のレイヤーの輝度情報を元に、下のレイヤーに穴を開けます。上のレイヤーの暗い部分が下のレイヤーでは透明になり、明るい部分は下のレイヤーが表示されます。

切り抜きを行う場合にも利用が出来ます

白黒の画像を使って「ステンシルアルファ」や「ステンシルルミナンス」を適用すると、以下のように画像を切り抜くこともできます。トラックマットとは異なり、下に配置した全てのレイヤーへ影響を与えるため、複数のレイヤーを一括で切り抜きたい場合に非常に有効です。その性質を利用すると飛躍的に編集が進みやすくなる機会が必ずあるはずです。

ステンシル/シルエットモードは、複雑な形状のマスクを作成したり、複数のレイヤーに一貫した切り抜きを適用したりする際に非常に強力です。トラックマットとの違いを理解して使い分けましょう。トラックマットは特定のレイヤーにのみ作用しますが、ステンシル/シルエットは下の全てのレイヤーに影響を与えます。

ステンシルアルファ~シルエットルミナンスキー 不透明度を調整するグループ

After Effects(アフターエフェクツ)における描画モードは、複数のレイヤーを合成し、視覚的な効果を生み出すための強力な機能です。特に「不透明度を調整するグループ」

ステンシルアルファ~シルエットルミナンスキー 不透明度を調整するグループ

After Effects(アフターエフェクツ)における描画モードは、複数のレイヤーを合成し、視覚的な効果を生み出すための強力な機能です。特に「不透明度を調整するグループ」

アルファマットの使い方

After Effectsで映像表現の幅を広げる上で欠かせない機能の一つが「トラックマット」です。特に「アルファマット」は、Photoshopのレイヤーマスクやクリッピングマスクのよ

アルファマットの使い方

After Effectsで映像表現の幅を広げる上で欠かせない機能の一つが「トラックマット」です。特に「アルファマット」は、Photoshopのレイヤーマスクやクリッピングマスクのよ

ルミナンスキーマットの使い方

After Effects(アフターエフェクツ)で映像表現の幅を広げる上で、欠かせない機能の一つが「トラックマット」です。特に「ルミナンスキーマット」は、映像の明るさ(輝度

ルミナンスキーマットの使い方

After Effects(アフターエフェクツ)で映像表現の幅を広げる上で、欠かせない機能の一つが「トラックマット」です。特に「ルミナンスキーマット」は、映像の明るさ(輝度

トラックマットを使って部分的にエフェクトを適用する

After Effectsを使った映像制作において、「特定の部分にだけエフェクトを適用したい」「映像の明るさに応じて色調補正を施したい」といった、より繊細で高度な表現が求め

トラックマットを使って部分的にエフェクトを適用する

After Effectsを使った映像制作において、「特定の部分にだけエフェクトを適用したい」「映像の明るさに応じて色調補正を施したい」といった、より繊細で高度な表現が求め

描画モードを使いこなすための応用テクニックと実践的ヒント

描画モードは、単体で使うだけでなく、他の機能と組み合わせることでさらに多様な表現が可能になります。プロの現場でよく使われるテクニックをご紹介します。

不透明度や塗りと組み合わせる

描画モードの効果は、レイヤーの「不透明度」や「塗り」(Photoshopの場合)と組み合わせることで、さらに微調整が可能です。不透明度を下げると、描画モードの効果が弱まり、下のレイヤーがより透けて見えるようになります。これにより、より繊細な合成や、自然な馴染ませ方ができます。

レイヤーの順番を意識する

描画モードは、上のレイヤー(合成色)が下のレイヤー(基本色)にどのように影響するかを決定します。そのため、レイヤーの重なり順を変えるだけで、描画モードの効果が大きく変わることがあります。意図した効果を得るためには、レイヤーの順番を常に意識することが重要です。

トラックマットやマスクとの連携

描画モードとトラックマット(またはマスク)を組み合わせることで、より複雑な合成表現が可能になります。例えば、特定の領域にのみ描画モードの効果を適用したい場合、その領域をマスクで囲み、そのマスクをトラックマットとして利用することで、狙った部分にだけ描画モードを適用できます。これにより、非破壊編集の幅が広がり、柔軟な調整が可能になります。

トラックマットは、特定のレイヤーのアルファチャンネルや輝度情報を使って、その直下のレイヤーの表示を制御する機能です。描画モードの「マットカテゴリ」と似ていますが、適用範囲が異なります。トラックマットは個別のレイヤーに、マットカテゴリの描画モードは下の全てのレイヤーに影響を与えます。

調整レイヤーとの組み合わせ

PhotoshopやAfter Effectsでは、調整レイヤーに描画モードを適用することで、下の全てのレイヤーに対して非破壊で色調補正やエフェクトをかけることができます。例えば、「カラー」モードの調整レイヤーを使って写真全体の色味を調整したり、「オーバーレイ」モードの調整レイヤーでコントラストを強調したりするなど、幅広い応用が可能です。これにより、元の素材を損なうことなく、様々な表現を試すことができます。

ショートカットキーの活用で効率アップ

After Effectsでは、Shiftキーを押しながら「-」または「=」キーを押すことで、描画モードを順番に切り替えることができます。Photoshopでも同様のショートカットが存在します。このショートカットを使いこなすことで、様々な描画モードの効果を素早く試すことができ、作業効率が格段に向上します。

描画モードは、単に「こうなる」と覚えるだけでなく、「なぜそうなるのか」という原理を理解することで、より深く使いこなせるようになります。特に、光の三原色と絵の具の三原色の違いを意識すると、各モードの特性が掴みやすくなりますよ。

まとめ:描画モードであなたのクリエイティブを次のレベルへ

描画モードは、After EffectsやPhotoshopといったクリエイティブツールにおいて、レイヤー合成の可能性を無限に広げる強力な機能です。単なる画像の重ね合わせでは表現できない、光の質感、影の深み、色のニュアンスなど、細部にわたる表現を可能にします。

この記事では、描画モードの基本的な概念から、主要な7つのグループに分けられた各モードの具体的な効果、そして実践的な活用例までを詳しく解説しました。加法混色と減法混色の原理を理解することで、各モードがなぜそのような結果を生み出すのか、その背景にあるロジックを掴むことができます。

「乗算」で影を自然に合成したり、「スクリーン」で光のエフェクトを加えたり、「オーバーレイ」で写真に深みを与えたり、「カラー」で色調を自在に操ったり、「ステンシル」で複雑な切り抜きを行ったりと、描画モードの知識はあなたのクリエイティブワークを飛躍的に向上させるでしょう。

最初は覚えることが多いと感じるかもしれませんが、実際に手を動かし、様々な素材で試してみることが何よりも重要です。ショートカットキーを活用しながら、直感的に効果を確かめていくうちに、それぞれのモードの特性が感覚的に身についていきます。ぜひ、この記事を参考に、描画モードをマスターし、あなたの作品を次のレベルへと引き上げてください。

描画モードは、一度覚えたら一生使える普遍的なスキルです。様々な組み合わせを試して、あなただけの表現方法を見つけていきましょう。

こちらもおすすめ!背景・特殊効果素材

10点まで無料でダウンロードできて商用利用もOK!今すぐ使えるテンプレート