After Effects おすすめテンプレート素材

10点まで無料でダウンロードできて商用利用もOK!今すぐ使えるテンプレート

テンプレートも10点まで無料

After Effects 描画モード「コントラスト」グループの基本と応用

After Effectsで映像制作を行う上で、レイヤー間の合成は表現の幅を大きく広げる重要な要素です。その中でも「描画モード」は、レイヤーのピクセル情報を計算し、様々な視覚効果を生み出すための強力なツールと言えるでしょう。特に「オーバーレイ」から「ハードミックス」に至るグループは、映像のコントラストや彩度をダイナミックに調整し、質感や雰囲気を劇的に変化させる能力を持っています。

このグループの描画モードを深く理解し、使いこなすことは、あなたの映像表現を次のレベルへと引き上げる鍵となります。本記事では、After Effectsの描画モードの中でも、特にコントラストと彩度を調整するこのグループに焦点を当て、それぞれのモードが持つ特性、効果的な使い方、そして実践的なテクニックまでを徹底的に解説します。

After Effectsの描画モードは、大きく分けて6つのグループに分類されます。その中でも「コントラストと彩度を調整するグループ」は、その名の通り、レイヤーの明るい部分をより明るく、暗い部分をより暗く合成することで、映像全体のコントラストを強調する特性を持っています。同時に、色の鮮やかさ(彩度)にも影響を与え、映像の質感調整やカラーグレーディングにおいて頻繁に利用されます。

このグループの描画モードは、下のレイヤー(基本色)と上のレイヤー(合成色)のピクセル値を比較し、特定の計算式に基づいて新しい色を生成します。その結果、映像に深みやインパクトを与えたり、特定の雰囲気を演出したりすることが可能になります。

コントラスト調整グループの7つの描画モード一覧

コントラストと彩度を調整するグループには、以下の7つの描画モードが含まれます。それぞれのモードが異なる計算ロジックを持ち、コントラストの強調度合いや色の変化に独自の特性を示します。

- オーバーレイ (Overlay)

- ソフトライト (Soft Light)

- ハードライト (Hard Light)

- リニアライト (Linear Light)

- ビビットライト (Vivid Light)

- ピンライト (Pin Light)

- ハードミックス (Hard Mix)

各描画モードの特性と効果的な使い方

ここでは、各描画モードの具体的な効果と、どのようなシーンで活用できるのかを詳しく見ていきましょう。同じ素材を合成しても、描画モードを変えるだけで全く異なる表現が生まれることを実感できるはずです。

合成例:

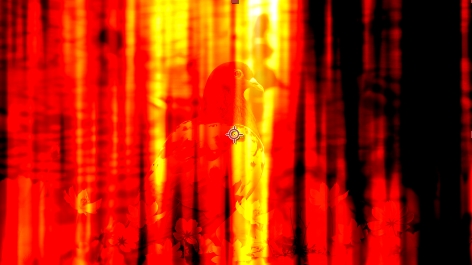

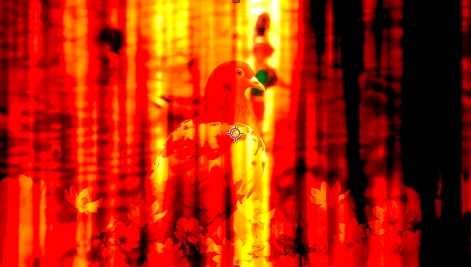

以下の合成例では、風景画像にフラクタルノイズを適用した平面レイヤーを合成しています。各モードでの合成結果の違いにご注目ください。

元画像:

合成後

| オーバーレイ | ソフトライト | ハードライト |

|

|

|

| リニアライト | ビビットライト | ピンライト |

|

|

|

| ハードミックス | ||

|

オーバーレイ (Overlay): 最も汎用性の高いコントラストと質感調整

オーバーレイは、このグループで最も頻繁に利用される描画モードの一つです。その特徴は、明るい部分をより明るく、暗い部分をより暗くすることで、映像のコントラストを効果的に強める点にあります。この効果は、RGB値の中間である0.5(50%グレー)を境に計算式が変化するためです。具体的には、合成するレイヤーのピクセルが50%グレーより明るい場合は「スクリーン」のように明るく、暗い場合は「乗算」のように暗く合成されます。

色と輝度コントラスト情報の合成にしばしば利用され、グレースケールのテクスチャに着色したり、映像全体の雰囲気を調整したりする際に非常に有効です。

映像の雰囲気をガラッと変えたい時や、テクスチャを自然に馴染ませたい時に、まずはオーバーレイを試してみてください。期待以上の効果が得られることが多いですよ。

合成例)オーバーレイを使ったテクスチャ着色

オーバーレイを使った合成では、動画が持っている質感や雰囲気にアクセントを加えることができます。グラデーションやフレアなどのエフェクトを適用したレイヤーを作成し、オーバーレイで合成することで、映像の雰囲気を手軽に変更することも可能です。ここでは、オーバーレイを使った合成でよく利用されるパターンとして、テクスチャへの着色を試してみましょう。

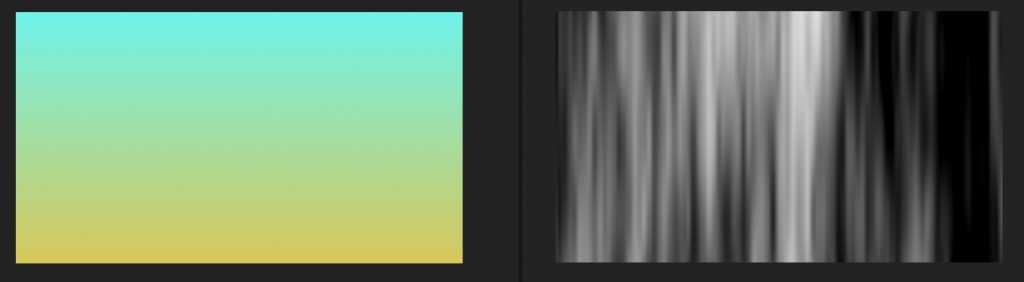

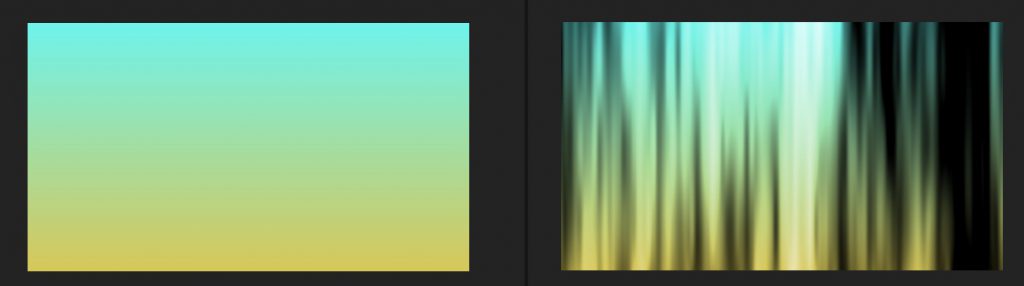

元レイヤー

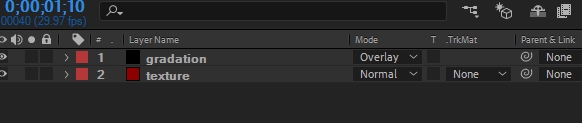

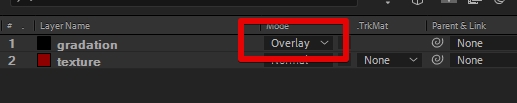

素材の配置

グラデーションを施した平面レイヤーを上に、下にテクスチャ用の画像を配置しています。

描画モードをオーバーレイに変更します

上のレイヤーの描画モードをオーバーレイに変更します。

合成結果

白黒のテクスチャにグラデーションカラーが合成されたのを確認できます。ハードライトも同じような合成シーンで利用されるケースが多いですが、ハードライトの場合はレイヤーの重ね順序が逆になります。

ソフトライト (Soft Light): 繊細な光と質感の演出

ソフトライトは、オーバーレイと同様にコントラストを調整しますが、その効果はより穏やかで自然です。明るい部分はわずかに明るく、暗い部分はわずかに暗くなるため、強い変化を避けたい場合や、微妙な質感の調整を行いたい場合に適しています。

例えば、ポートレートの肌の質感を柔らかく見せたり、映像全体にふんわりとした光のニュアンスを加えたりする際に効果的です。オーバーレイが「はっきり」としたコントラスト強調なら、ソフトライトは「やわらかく」コントラストを調整するイメージです。

自然な仕上がりを求めるならソフトライトがおすすめです。特に、映像の雰囲気を壊さずに微調整したい場合に重宝します。

ハードライト (Hard Light): ドラマチックな光とテクスチャの強調

ハードライトは、オーバーレイよりもさらに強いコントラストと色の強調効果をもたらします。合成するレイヤーのピクセルが50%グレーより明るい場合は「スクリーン」のように、暗い場合は「乗算」のように合成されますが、その影響はオーバーレイよりも顕著です。

ドラマチックな光の表現や、テクスチャをより際立たせたい場合に有効です。オーバーレイと似た効果ですが、レイヤーの重ね順序によって結果が異なる場合があるため、試行錯誤が必要です。例えば、テクスチャの着色では、ハードライトの場合、カラーレイヤーを下に、テクスチャを上に配置するとオーバーレイと似た結果になることがあります。

強い光の表現や、映像にパンチを効かせたい時にハードライトは非常に強力です。ただし、効果が強すぎる場合は不透明度を調整してバランスを取りましょう。

リニアライト (Linear Light): シャープな明暗とディテール表現

リニアライトは、明るい部分をさらに明るく、暗い部分をさらに暗くする効果を持ちます。これは「リニア覆い焼き」と「リニア焼き込み」の効果を組み合わせたもので、非常にシャープなコントラストを生み出します。

映像に鋭い光の筋を追加したり、暗部のディテールをより引き締めたりする際に役立ちます。ビビットライトよりも直線的な変化で、よりクリアな印象を与えたい場合に試してみてください。

リニアライトは、映像にメリハリをつけたい時に最適です。特に、光と影の境界を際立たせたい場合に試すと、映像に深みが生まれます。

ビビットライト (Vivid Light): 極端なコントラストと鮮やかな色彩

ビビットライトは、コントラストと彩度を非常に強く変化させる描画モードです。合成するレイヤーのピクセルが明るい場合はコントラストを落として明るくし、暗い場合はコントラストを上げて暗くします。これは「カラー覆い焼き」と「カラー焼き込み」の効果を同時に適用するようなものです。

結果として、色が非常に鮮やかになり、コントラストが極端に強調されるため、サイケデリックな表現や、特定のカラーを際立たせたい特殊なシーンで活用されます。

ビビットライトは、非常に個性的で強烈な効果を生み出します。意図的に非現実的な色合いや、強いインパクトを与えたい場合に活用すると良いでしょう。

ピンライト (Pin Light): 明暗の閾値による選択的な合成

ピンライトは、合成するレイヤーのピクセルが50%グレーより明るい場合は「比較(明)」のように、暗い場合は「比較(暗)」のように合成されます。これにより、合成レイヤーの明暗に応じて、下のレイヤーのピクセルを置き換える効果が得られます。中間調は影響を受けにくいのが特徴です。

特定の明暗領域にのみ効果を適用したい場合や、ノイズ除去、あるいは特定のディテールを強調したい場合に有効です。

ピンライトは、他のコントラスト系モードとは異なり、明暗の閾値で効果を切り替えるため、より選択的な調整が可能です。特定の明るさの範囲だけを変化させたい時に試してみてください。

ハードミックス (Hard Mix): 原色化による強烈な視覚効果

ハードミックスは、このグループの中で最も極端な効果をもたらす描画モードです。合成結果は、赤、緑、青、白、黒のいずれかの原色に変換されます。これは、各カラーチャンネルのピクセル値が0か255のどちらかに強制的に変換されるためです。

非常に高いコントラストと彩度を生み出し、ポスタリゼーションのようなグラフィック的な表現や、強烈な視覚的インパクトを与えたい特殊なシーンで利用されます。

ハードミックスは、非常にアグレッシブな表現に適しています。通常の映像では使いにくいかもしれませんが、アート性の高い映像や、特定のグラフィック要素を際立たせたい時に試すと面白い効果が得られます。

描画モードを使いこなすための応用テクニックとヒント

描画モードは単体でも強力ですが、他の機能と組み合わせることで、さらに表現の幅が広がります。

不透明度との組み合わせ

ほとんどの描画モードは、合成するレイヤーの「不透明度」を調整することで、効果の強さを微調整できます。特にコントラスト系のモードは効果が強いため、不透明度を下げて自然に馴染ませるテクニックは非常に有効です。

調整レイヤーとの併用

調整レイヤーに描画モードを適用することで、その下の全てのレイヤーに対して一括で効果を適用できます。これにより、コンポジション全体のカラーグレーディングや質感調整を非破壊的に行うことが可能になります。

キーボードショートカットの活用

After Effectsでは、レイヤーを選択した状態でShiftキーを押しながら「-(ハイフン)」または「=(イコール)」キーを押すことで、描画モードを順番に切り替えることができます。 これにより、様々な描画モードを素早く試しながら、最適な効果を見つけることが可能です。

こちらもおすすめ!背景・特殊効果素材

10点まで無料でダウンロードできて商用利用もOK!今すぐ使えるテンプレート