Premiere Proのようなプロフェッショナルな動画編集ソフトウェアが、一般的な動画編集ソフトと一線を画す大きな理由の一つに、高度な色調補正(カラーグレーディング)機能の充実が挙げられます。単に映像全体をシネマティックな雰囲気に変えたり、ノスタルジックな古い質感を与えたりするだけでなく、最終的な出力形式(放送規格やWeb配信など)に合わせた正確な色表現を実現するためにも、カラーグレーディングは不可欠な工程です。

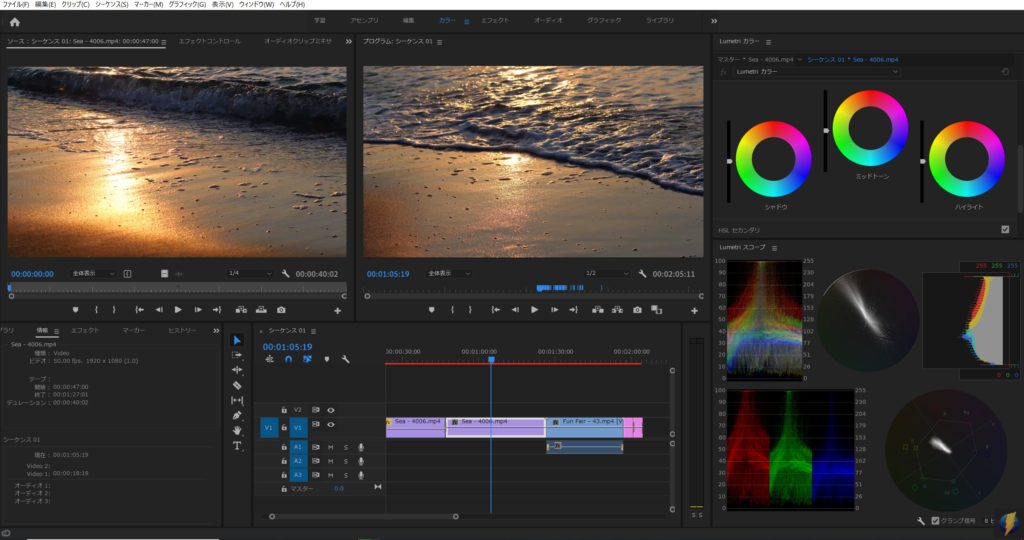

このページでは、Premiere Proで色調補正を行うために用意された「カラー」ワークスペースの基本構成から、その中心となる「Lumetriカラーパネル」と「スコープパネル」の活用法まで、動画クリエイターが知っておくべき情報を網羅的に解説します。

Premiere Pro おすすめテンプレート素材

10点まで無料でダウンロードできて商用利用もOK!今すぐ使えるテンプレート

テンプレートも10点まで無料

Premiere Proのカラーグレーディングワークスペースとは?

Premiere Proには、色調補正に特化した「カラー」ワークスペースが用意されています。これは単にエフェクトとして色調補正を適用するだけでなく、色に関する編集をより効率的かつ正確に行うための専用環境です。

なぜ専用ワークスペースが必要なのか?

動画編集において、色の調整は非常に繊細な作業です。人間の目は環境光や他の色の影響を受けやすく、見た目だけで正確な色を判断するのは困難です。また、使用するモニターの表示特性によっても色の見え方は大きく異なります。専用のワークスペースは、こうした人間の目の限界や環境要因を補い、客観的なデータに基づいて色を調整するためのツール群を効率的に配置しています。

見た目の印象だけでなく、数値やグラフで色を「見える化」することが、プロのカラーグレーディングには不可欠です。

「カラー」ワークスペースへの切り替え方法

Premiere Proでカラーグレーディングを行うには、まず「カラー」ワークスペースに切り替えます。これは非常に簡単です。

- Premiere Proのメニューバーから「ウィンドウ」を選択します。

- ドロップダウンメニューから「ワークスペース」にカーソルを合わせ、「カラー」を選択します。

これで、カラーグレーディングに最適なパネル配置に切り替わります。元のカット編集用の画面に戻したい場合は、「ウィンドウ」>「ワークスペース」から「編集」を選択してください。

「カラー」ワークスペースの基本構成

「カラー」ワークスペースに切り替えると、主に以下のパネルが配置されます。

- プログラムモニター: 編集中の映像が表示されるメインのプレビュー画面です。

- Lumetriカラーパネル: 色調補正の主要なツールが集約されたパネルです。

- Lumetriスコープパネル(リファレンスモニター): 映像の色情報をグラフや波形で視覚的に表示し、客観的な色調整をサポートします。

- タイムラインパネル: 映像クリップが配置され、編集の全体像を把握します。

Lumetriカラーパネル徹底解説:色調整の心臓部

Lumetriカラーパネルは、Premiere Proにおける色調補正の核となるツールです。このパネルには、初心者からプロまでが利用できる幅広い調整機能が体系的にまとめられています。各セクションの役割を理解することで、より意図通りの色表現が可能になります。

1. 基本補正(Basic Correction)

映像の露出、コントラスト、ホワイトバランスなど、基本的な色とトーンの調整を行います。カラーグレーディングの最初のステップとして、ここで映像の土台を整えます。

- ホワイトバランス: スポイトツールでニュートラルな色(白やグレー)をクリックするか、色温度と色かぶりのスライダーを調整して、正確な白を再現します。

- トーン: 露出、コントラスト、ハイライト、シャドウ、白レベル、黒レベルを調整し、映像の明るさと階調を最適化します。

2. クリエイティブ(Creative)

映像に特定の「ルック」(Look)やスタイルを適用するセクションです。LUT(Look Up Table)の適用や、彩度、鮮やかさ、シャープネスなどの調整が可能です。

- ルック: プリセットのLUTを適用して、映画のような質感や特定の雰囲気を瞬時に作り出します。

- 調整: フェードフィルム、鮮やかさ、彩度、シャープネスなどを調整し、映像の印象を微調整します。

3. カーブ(Curves)

RGBカーブと色相/彩度カーブを使って、より細かく色とトーンを調整します。特定の明るさの範囲や特定の色域だけをピンポイントで調整したい場合に非常に強力です。

- RGBカーブ: 映像の明るさ(輝度)とコントラストを、シャドウ、ミッドトーン、ハイライトの各領域で個別に調整できます。

- 色相/彩度カーブ: 特定の色相の彩度や輝度、または特定の色相を別の色相に変換するといった、高度な色調整が可能です。

4. カラーホイールとカラーマッチ(Color Wheels & Match)

シャドウ、ミッドトーン、ハイライトの各領域に色味を加えたり、異なるクリップ間で色をマッチングさせたりする際に使用します。

- カラーホイール: シャドウ、ミッドトーン、ハイライトの各領域に、それぞれ独立して色味を付与できます。これにより、映像に深みや特定の雰囲気を加えることができます。

- 比較表示: 参照フレームと現在のフレームを並べて表示し、色を比較しながら調整を進めることができます。

- カラーマッチ: AIが自動で参照フレームの色を現在のフレームに適用する機能です。異なるシーンの色味を統一したい場合に便利です。

3ウェイカラー補正の基本操作

動画編集において、映像の「色」は視聴者に与える印象を大きく左右する重要な要素です。撮影時の環境やカメラの設定によって、意図しない色味になったり、複数のクリップ間

3ウェイカラー補正の基本操作

動画編集において、映像の「色」は視聴者に与える印象を大きく左右する重要な要素です。撮影時の環境やカメラの設定によって、意図しない色味になったり、複数のクリップ間

5. HSLセカンダリ(HSL Secondary)

映像内の特定の色域(色相、彩度、輝度)を選択し、その部分だけを個別に調整する機能です。例えば、空の色だけを変えたり、肌の色を補正したりする際に非常に役立ちます。

- キーイング: スポイトツールで調整したい色を選択し、その色域を分離します。

- 調整: 分離した色域に対して、色相、彩度、輝度、コントラストなどを個別に調整します。

特定のカラーと範囲だけを修正する

Premiere Proを使った動画編集において、映像全体の色味を調整する「プライマリーカラー補正」は基本中の基本です。しかし、時には「特定のオブジェクトの色だけを変えたい

特定のカラーと範囲だけを修正する

Premiere Proを使った動画編集において、映像全体の色味を調整する「プライマリーカラー補正」は基本中の基本です。しかし、時には「特定のオブジェクトの色だけを変えたい

6. ビネット(Vignette)

映像の周辺に暗さや明るさを加え、視線誘導や雰囲気作りを行います。写真のビネット効果と同様のものです。

- 適用量: ビネットの強さを調整します。

- ミッドポイント: ビネットの中心位置を調整します。

- 真円率: ビネットの形状を円形から楕円形に調整します。

- ぼかし: ビネットのエッジのぼかし具合を調整します。

正確な色調整に不可欠なスコープパネルの活用

人間の目は色の識別において限界があり、モニターのキャリブレーション状況によっても色の見え方は大きく異なります。そのため、プロのカラーグレーディングでは、客観的なデータに基づいて色を判断するための「スコープパネル」が不可欠です。

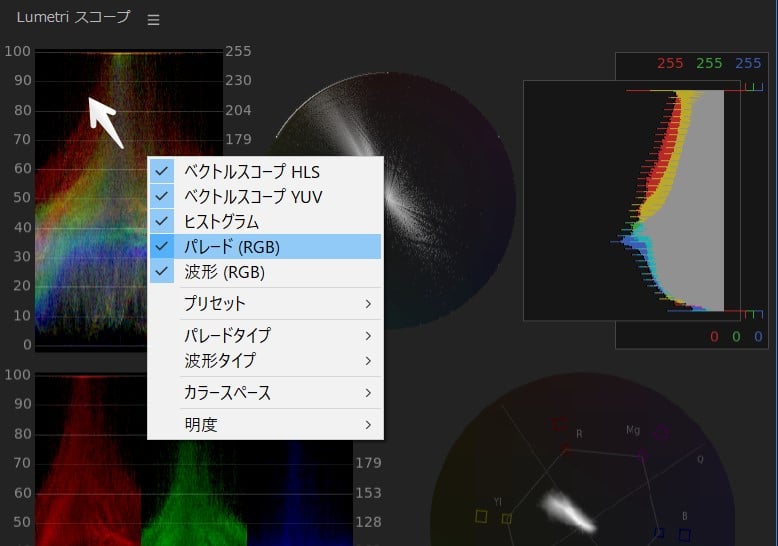

Lumetriスコープパネルは、リファレンスモニターとも呼ばれ、映像の色情報を波形やグラフで視覚化します。パネル上を右クリックすることで、表示するスコープの種類を切り替えることができます。

主要なスコープの種類と役割

- 波形(Waveform): 映像の輝度(明るさ)とRGB各チャンネルの分布をグラフで表示します。映像の露出オーバーやアンダー、コントラストのバランスなどを視覚的に確認できます。

- ベクトルスコープ(Vectorscope): 映像の色相(色合い)と彩度(色の鮮やかさ)を円形のグラフで表示します。肌のトーンが正しいか、色が偏っていないかなどを確認するのに役立ちます。

- RGBパレード(RGB Parade): 映像のRGB各チャンネル(赤、緑、青)の輝度分布を個別の波形で表示します。各色のバランスや、カラーキャスト(特定の色への偏り)の有無を詳細に確認できます。

ベクトルスコープ・YC波形・RGBパレードの基礎

動画編集において、映像の色調整は作品の印象を大きく左右する重要な工程です。単に「かっこいい色」や「雰囲気のある色」を目指すだけでなく、プロフェッショナルな映像制

ベクトルスコープ・YC波形・RGBパレードの基礎

動画編集において、映像の色調整は作品の印象を大きく左右する重要な工程です。単に「かっこいい色」や「雰囲気のある色」を目指すだけでなく、プロフェッショナルな映像制

これらのスコープを読み解くことで、「見た目では黒に見えるが、実は完全に黒ではない」といった、人間の目では判断しにくい微妙な色の情報を正確に把握し、適切な調整を行うことが可能になります。

スコープは、映像が放送規格やWeb配信の基準を満たしているかを確認する上でも非常に重要です。特に黒レベルや白レベルのクリッピングは、スコープでしか正確に判断できません。

カラーグレーディングを始める前に知っておきたいこと

カラーグレーディングは奥深い世界ですが、始める前にいくつか重要なポイントを押さえておくことで、より効率的かつ質の高い作業が可能になります。

モニターキャリブレーションの重要性

多くの初心者が陥りがちなのが、モニターのキャリブレーションを行わずに色調整をしてしまうことです。モニターの色が狂ったままでは、どんなに正確に色を調整しても、他の環境で見たときに意図した色とは異なって見えてしまいます。

プロの現場では、専用のキャリブレーターを使用して定期的にモニターを調整します。個人でそこまで厳密に行うのが難しい場合でも、最低限、モニターの明るさやコントラスト、色温度が適切に設定されているかを確認し、可能であればキャリブレーションツールを導入することを強くお勧めします。

カラーコレクションとカラーグレーディングの違い

混同されがちですが、「カラーコレクション」と「カラーグレーディング」は異なる目的を持っています。

- カラーコレクション(色補正): 映像素材が持つ本来の色を正確に再現するための作業です。露出の調整、ホワイトバランスの修正、コントラストの最適化など、技術的な補正が中心となります。

- カラーグレーディング(色調補正): カラーコレクションで整えられた映像に対して、意図的な色味や雰囲気を加える作業です。シネマティックなルックの作成、特定の感情表現、ブランドイメージの統一などが目的となります。

理想的なワークフローは、まずカラーコレクションで映像の「正しい色」を作り、その後にカラーグレーディングで「意図した色」を作り上げていくことです。

実践!カラーグレーディングで映像の質感を高めるヒント

カラーグレーディングは、映像の印象を大きく左右するクリエイティブな工程です。ここでは、映像の質感を高めるためのヒントをいくつかご紹介します。

シネマティックなルックの作り方

映画のようなシネマティックなルックは、多くの動画クリエイターが目指すものです。Lumetriカラーパネルの「クリエイティブ」セクションにあるLUTを試したり、カーブやカラーホイールを駆使して、シャドウに青みを、ハイライトに暖色を加えるといったテクニックがよく用いられます。

また、アスペクト比をシネマスコープ(2.35:1など)に変更し、上下に黒帯を入れることで、より映画らしい雰囲気を演出できます。

特定の色を強調するテクニック

「HSLセカンダリ」パネルは、特定の色を際立たせたい場合に非常に強力です。例えば、人物の肌の色を健康的に見せたり、風景の中の特定の花の色だけを鮮やかにしたりすることができます。この機能を使うことで、視聴者の視線を誘導し、伝えたいメッセージをより明確にすることも可能です。

統一感のある映像にするためのコツ

複数のクリップで構成される動画では、各クリップの色味を統一することが重要です。Lumetriカラーパネルの「カラーマッチ」機能は、異なるシーンの色味を自動で合わせてくれるため、効率的に統一感を生み出せます。手動で調整する場合は、スコープパネルを常に確認しながら、各クリップの輝度や色相、彩度のバランスを揃えるように意識しましょう。

カラーグレーディングは、単なる技術だけでなく、色彩心理学や映像表現の知識も深く関係してきます。様々な作品を見て、どのような色がどのような感情を呼び起こすのかを学ぶのも良いでしょう。

まとめ:カラーグレーディングの奥深さと継続的な学習

Premiere Proのカラーグレーディングワークスペースは、映像の色を自在に操るための強力なツール群を提供します。Lumetriカラーパネルの各セクションを理解し、スコープパネルを客観的な指標として活用することで、見た目の美しさだけでなく、技術的にも正確な色表現が可能になります。

カラーグレーディングの世界には「カラリスト」という専門職が存在するほど奥深く、筆者自身も日々学び続けています。色の世界は、人間の目の細胞の話、心理学的な影響、放送上の信号規格、モニターで再現できる色域など、多岐にわたる知識が関係してきます。

単に「かっこいい色」を作ることは比較的簡単ですが、なぜその色が最適なのかを理論的に説明できるようになるには、継続的な学習と実践が不可欠です。もしさらに詳しい情報を知りたい場合は、ボーンデジタル社から出版されている「カラーコレクションハンドブック」のような専門書籍も非常に参考になります。

このページで解説した内容を参考に、ぜひPremiere Proのカラーグレーディングワークスペースを使いこなし、あなたの映像作品を次のレベルへと引き上げてください。様々なシーンに最適な色で動画を作り、視聴者の心に響く作品を生み出しましょう。

動画の質を高めるアニメーション素材

10点まで無料でダウンロードできて商用利用もOK!今すぐ使えるテンプレート