動画編集の世界では、効率と整理がプロのワークフローを左右します。特にAdobe Premiere Pro(プレミアプロ)を使用する上で、「ネスト化」は欠かせない強力な機能の一つです。この言葉に馴染みがなくても、その概念を理解し活用することで、あなたの動画編集スキルは飛躍的に向上するでしょう。

一般的な動画編集ソフトでは、一つのプロジェクトにつきタイムラインが一つという制約があることが多いですが、Premiere Proでは複数のシーケンスを自由に作成し、それらを別のシーケンスに「入れ子」のように組み込むことができます。この「シーケンスのネスト化」は、まるで複雑なパズルを小さなパーツに分けて組み立てるように、編集作業をモジュール化し、管理しやすくする画期的な方法です。

ネスト化をマスターすることで、タイムラインの煩雑さを解消し、複数のクリップにまとめてエフェクトを適用したり、特定の編集作業を効率化したりすることが可能になります。この記事では、Premiere Proのネスト化の基本から、そのメリット・デメリット、具体的な使い方、そしてプロが実践する活用術までを網羅的に解説します。

Premiere Pro おすすめテンプレート素材

10点まで無料でダウンロードできて商用利用もOK!今すぐ使えるテンプレート

テンプレートも10点まで無料

Premiere Proの「ネスト化」とは?動画編集を効率化する強力な機能

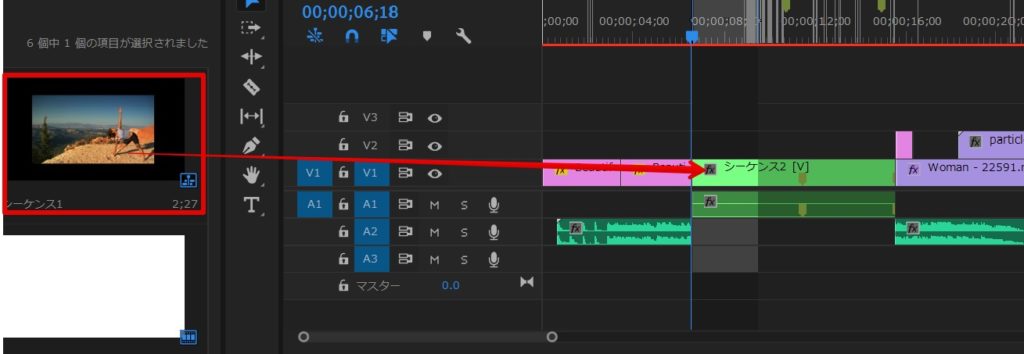

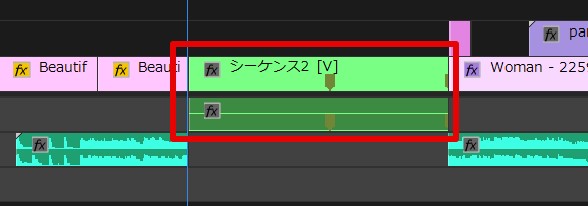

Premiere Proにおける「ネスト化」とは、タイムライン上に配置された複数のクリップ(動画、音声、画像、テキストなど)を一つにまとめ、あたかも単一のクリップであるかのように扱う機能です。これにより、まとめたクリップ群全体に対して、エフェクトやアニメーション、速度調整などを一括で適用できるようになります。ネスト化されたクリップは、プロジェクトパネル内に新しいシーケンスとして生成され、タイムライン上では緑色のバーで表示されます。

この機能は、Adobe After Effects(アフターエフェクツ)における「プリコンポーズ(Pre-compose)」と非常に似た概念です。After Effectsではレイヤーを「プリコンポーズ」することで、複雑な合成処理の順序を整理したり、複数のレイヤーにまとめてエフェクトを適用したりします。Premiere Proのネスト化も同様に、複数の要素を一つの「コンポジション(構成)」として扱うことで、編集の柔軟性と効率性を高めることを目的としています。

ネスト化は、単なる「グループ化」とは異なり、まとめたクリップ群が独立した新しいシーケンスとして機能する点がポイントです。これにより、元のクリップ群をいつでも個別に編集できる柔軟性を保ちつつ、メインのタイムラインをすっきりと保つことができます。

ネスト化とは?

ネスト化とは、「シーケンスを別のシーケンスに入れ込むこと」を指します。別のシーケンスに組み込まれたシーケンスは、合成とレンダリングの優先度が上がり、通常の動画クリップやオーディオクリップと同じように扱われます。これにより、一度レンダリングして動画素材として書き出したものを再度取り込むのとほぼ同等の効果を、レンダリングなしで実現できるため、非常に効率的な編集方法と言えます。

ネスト化のメリット:なぜプロの動画クリエイターが活用するのか

ネスト化は、Premiere Proでの動画編集において多岐にわたるメリットをもたらします。特に大規模なプロジェクトや、複雑なエフェクトを多用する際にその真価を発揮します。

タイムラインの整理と視認性の向上

動画編集を進めるにつれて、タイムラインは無数のクリップで溢れかえり、非常に見づらくなることがあります。ネスト化は、関連するクリップ群(例えば、オープニング、エンディング、特定のシーン、テロップと背景素材など)を一つのまとまりとして扱うことで、タイムラインを劇的に整理し、視認性を高めます。これにより、プロジェクト全体の構造が把握しやすくなり、作業効率が向上します。

例えば、YouTube動画のオープニング部分が複数の動画、画像、テキスト、BGMで構成されている場合、これらをネスト化して「オープニング」という一つのクリップにまとめることで、メインのタイムラインがすっきりとします。

ズームツールを使って拡大縮小する

動画編集プロジェクトが複雑になったり、非常に短い動画クリップや効果音を細かく調整したい場合、タイムラインを拡大して確認する必要が頻繁に生じます。タイムラインは左

ズームツールを使って拡大縮小する

動画編集プロジェクトが複雑になったり、非常に短い動画クリップや効果音を細かく調整したい場合、タイムラインを拡大して確認する必要が頻繁に生じます。タイムラインは左

複数のクリップへの一括エフェクト・アニメーション適用

ネスト化の最も強力なメリットの一つは、複数のクリップに対して一度にエフェクトやアニメーションを適用できる点です。例えば、複数のレイヤーで構成されたタイトルアニメーション全体に、動きや色調補正、トランジションを加えたい場合、個々のクリップにそれぞれ設定する手間を省き、ネスト化したシーケンスにまとめて適用できます。これにより、編集作業の時間を大幅に短縮し、統一感のある表現を容易に実現できます。

ワープスタビライザーと速度変更の併用を可能に

Premiere Proでは、ワープスタビライザー(手ブレ補正)と速度変更(速度/デュレーション)を同じクリップに直接適用することはできません。しかし、ネスト化を活用することでこの制約を回避できます。まずクリップに速度変更を適用し、そのクリップをネスト化します。次に、ネスト化されたシーケンスに対してワープスタビライザーを適用することで、両方の効果を併用することが可能になります。これは、特に動きのある映像を扱う際に非常に役立つテクニックです。

レート調整ツールの使い方

動画編集において、クリップの再生速度を調整する「スピードコントロール」は、映像表現の幅を大きく広げる重要なテクニックです。Premiere Proには、この速度調整を直感的

レート調整ツールの使い方

動画編集において、クリップの再生速度を調整する「スピードコントロール」は、映像表現の幅を大きく広げる重要なテクニックです。Premiere Proには、この速度調整を直感的

モジュール化された編集ワークフローの実現

ネスト化は、動画プロジェクトをモジュール(部品)単位で管理することを可能にします。例えば、頻繁に使うイントロ、アウトロ、チャンネルロゴ、特定のテロップアニメーションなどを個別のネストシーケンスとして作成しておけば、必要な時にメインシーケンスにドラッグ&ドロップするだけで再利用できます。これにより、一貫性のあるブランドイメージを保ちつつ、編集作業の効率を大幅に向上させることができます。

複雑な画面レイアウト(画面分割など)の効率的な作成

複数の映像を同時に表示する画面分割(マルチ画面)のような複雑なレイアウトを作成する際にも、ネスト化は非常に有効です。個々の映像クリップをネスト化し、それぞれのネストシーケンスのフレームサイズや位置を調整することで、簡単に複雑な画面構成を作り上げることができます。また、後から個々の映像の内容を変更したい場合でも、ネストシーケンスをダブルクリックして内部を編集するだけで、メインシーケンスに自動的に反映されるため、修正作業も容易です。

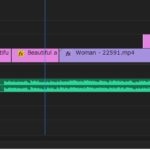

Premiere Proでシーケンスをネスト化する具体的な手順

ネスト化の操作は非常にシンプルで直感的です。以下の手順で簡単に実行できます。

ネスト化したいクリップの選択

まず、タイムライン上でネスト化したい複数のクリップを選択します。Shiftキーを押しながらクリックするか、マウスでドラッグして範囲選択することで、複数のクリップを一度に選択できます。

ネスト化の実行とシーケンス名の設定

選択したクリップの上で右クリック(Macの場合はControl+クリック)し、コンテキストメニューから「ネスト」を選択します。 すると、「ネストされたシーケンス」というダイアログボックスが表示されるので、新しいシーケンスに分かりやすい名前を付けて「OK」をクリックします。例えば、「オープニング」「シーン1」「タイトルアニメーション」など、内容がすぐにわかる名前にすると良いでしょう。

これで、選択したクリップがタイムライン上で一つの緑色のバー(ネストされたシーケンス)にまとまり、プロジェクトパネルにも新しいシーケンスとして追加されます。

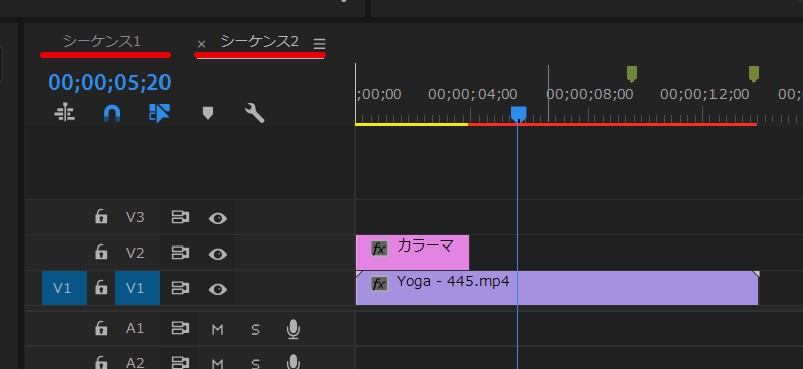

ネストされたシーケンスの編集方法(ダブルクリック)

ネストされたシーケンスの内部を編集したい場合は、タイムライン上のネストクリップをダブルクリックするか、プロジェクトパネルから該当のシーケンスをダブルクリックします。 すると、そのネストシーケンスが新しいタイムラインタブとして開き、元の個々のクリップを編集できるようになります。ここでの変更は、メインシーケンスに配置されているネストクリップにリアルタイムで反映されます。

ネストされたシーケンスのトリミングと調整

ネストされたシーケンスは、通常のクリップと同様にタイムライン上でトリミングや移動が可能です。ネストクリップの端をドラッグすることで長さを調整できます。ただし、ネストクリップの長さを伸ばしたい場合は、その内部のシーケンスを開いて、中のクリップの長さを伸ばす必要があります。

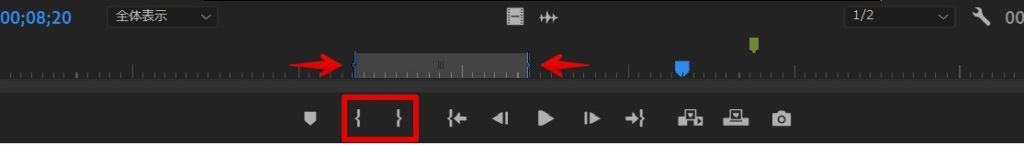

また、ネストする前に、ソースモニターでインポイントとアウトポイントを設定して、必要な部分だけをトリミングすることも可能です。シーケンスを右クリックし「ソースモニターを開く」から、キーボードの[i](インをマーク)と[o](アウトをマーク)で範囲指定ができます。

PremiereProのソースモニターの使い方

Adobe Premiere Pro(プレミアプロ)での動画編集において、素材のプレビュー確認とトリミングは、編集作業の根幹をなす重要なステップです。この一連の作業を効率的に行う

PremiereProのソースモニターの使い方

Adobe Premiere Pro(プレミアプロ)での動画編集において、素材のプレビュー確認とトリミングは、編集作業の根幹をなす重要なステップです。この一連の作業を効率的に行う

ネスト化の注意点とデメリット:賢く使いこなすために

ネスト化は非常に便利な機能ですが、使い方を誤るとかえって編集作業を複雑にしてしまう可能性もあります。メリットだけでなく、デメリットも理解しておくことが重要です。

タイムラインの視認性低下と内部確認の手間

ネスト化によってタイムラインが整理される一方で、ネストされたクリップの内部構造は一見して分かりません。そのため、特定のクリップを修正したい場合や、ネストされたシーケンス内で何が起きているかを確認したい場合は、その都度ネストシーケンスをダブルクリックして開く必要があります。これが頻繁になると、かえって手間が増え、作業効率が落ちる可能性もあります。

修正作業の複雑化(特に深いネストの場合)

ネストを多用しすぎると、ネストの中にさらにネストがあるような「深い入れ子構造」になり、修正作業が複雑化することがあります。例えば、一番奥のクリップのタイミングを少し変更したいだけでも、複数のネストシーケンスを開いて閉じる作業が必要になり、意図しない影響が他のネストクリップに及ぶ可能性も出てきます。

オーディオクリップのネスト化における挙動

Premiere Proの仕様上、ビデオクリップとオーディオクリップが異なるトラックにある場合、それらをまとめてネスト化しようとすると、オーディオクリップがネストされずに残ってしまうことがあります。この場合、ビデオクリップを先にネスト化し、その後でオーディオクリップをコピーしてネストされたシーケンスの内部にペーストするという workaround が必要になります。

ビデオとオーディオのリンクを編集する

Premiere Proで動画編集を行う際、映像と音声は通常「リンク」された状態で扱われます。このリンク機能は、映像と音声を一体として管理できるため、移動やカット編集を効率

ビデオとオーディオのリンクを編集する

Premiere Proで動画編集を行う際、映像と音声は通常「リンク」された状態で扱われます。このリンク機能は、映像と音声を一体として管理できるため、移動やカット編集を効率

ネスト解除の概念と代替手段

Premiere Proには、厳密な意味での「ネスト解除」機能は存在しません(2022年11月現在)。 ネスト化する前の状態に戻したい場合は、ネストされたシーケンスをダブルクリックして開き、その中のすべてのクリップをコピーし、元のタイムラインのネストクリップがあった場所にペーストし直すという手順を踏む必要があります。

単純なクリップのまとまりで、エフェクトの一括適用が必要ない場合は、「グループ化」機能も検討しましょう。グループ化は、複数のクリップを一時的にまとめて移動や削除を行う際に便利で、ネスト化のように新しいシーケンスを作成しないため、タイムラインの視認性を損ないにくいという利点があります。

ネスト化を最大限に活用するための実践的アドバイス

ネスト化のメリットを最大限に引き出し、デメリットを最小限に抑えるためには、いくつかの実践的なアドバイスがあります。

シーンやセクションごとのネスト化

動画全体を構成する上で、論理的な区切りとなるシーンやセクションごとにネスト化を行うのがおすすめです。例えば、「イントロ」「本編A」「本編B」「アウトロ」といった具合に、大きな塊でネスト化することで、メインのタイムラインが非常に整理され、全体の流れを把握しやすくなります。各ネストシーケンスに適切な名前を付けることで、後から内容を識別しやすくなります。

再利用性の高い素材のネスト化

動画シリーズで繰り返し使用するオープニング、エンディング、チャンネルロゴ、SNS誘導テロップ、特定のBGMと効果音の組み合わせなど、再利用性の高い素材は積極的にネスト化してライブラリ化しましょう。これにより、新しい動画を作成するたびにゼロから作り直す手間が省け、作業時間を大幅に短縮できます。

グループ化との使い分け

「複数のクリップをまとめて移動したいだけ」といったシンプルな目的であれば、ネスト化ではなく「グループ化」機能を利用する方が適している場合があります。グループ化は、クリップを一時的にまとめる機能であり、新しいシーケンスを作成しないため、タイムラインの視認性を損ないません。エフェクトの一括適用など、ネスト化でなければ実現できない目的がある場合にのみ、ネスト化を選択するようにしましょう。

ネスト化とグループ化は似て非なる機能です。それぞれの特性を理解し、目的と状況に応じて使い分けることが、効率的な動画編集の鍵となります。

ショートカットキーの活用

ネスト化の操作をよりスムーズに行うために、ショートカットキーを割り当てることを検討しましょう。Premiere Proのキーボードショートカット設定で「ネスト」に任意のキーを割り当てることで、マウス操作の手間を省き、作業効率をさらに高めることができます。

私自身の経験からも、特に長尺の動画や、複数の要素が複雑に絡み合うモーショングラフィックスを含むプロジェクトでは、ネスト化が不可欠な機能だと感じています。例えば、イベントのオープニング映像で、複数の写真スライドショーとテキストアニメーション、BGMを組み合わせる際、これらを一つのネストシーケンスにまとめることで、メインのタイムラインが驚くほどすっきりし、全体の尺調整や最終的な色調補正が格段に楽になりました。ただし、あまりに細かくネストしすぎると、かえってどこに何があるか分からなくなるため、適度な粒度でまとめるのがポイントです。

まとめ:ネスト化でPremiere Proの編集を次のレベルへ

Premiere Proの「シーケンスのネスト化」は、単にクリップをまとめるだけでなく、動画編集のワークフローを根本から変革し、効率と創造性を高めるための強力なツールです。タイムラインの整理、複数のクリップへの一括エフェクト適用、ワープスタビライザーと速度変更の併用、そしてモジュール化された編集の実現など、そのメリットは多岐にわたります。

もちろん、タイムラインの視認性低下や修正の複雑化といったデメリットも存在しますが、これらを理解し、適切な場面で賢く活用することで、ネスト化はあなたの動画編集スキルを次のレベルへと引き上げてくれるはずです。ぜひ、この記事で紹介した内容を参考に、Premiere Proでのネスト化をマスターし、より効率的で質の高い動画制作を目指してください。

動画の質を高めるアニメーション素材

10点まで無料でダウンロードできて商用利用もOK!今すぐ使えるテンプレート