Adobe Premiere Proで動画編集を始める際、最初に直面するのが「新規プロジェクト」の作成です。動画や写真、音楽といった様々な素材を取り込み、編集作業を進めるための土台となるのがこのプロジェクトファイルですが、初期設定の段階で多くの項目があり、戸惑ってしまう方も少なくありません。

しかし、このプロジェクト設定は、単に作業を開始するためのものではなく、その後の編集作業の快適さや効率、さらにはデータ管理のしやすさに直結する非常に重要な要素です。適切な設定を行うことで、PCへの負荷を軽減し、フリーズやクラッシュといったトラブルを未然に防ぎ、スムーズな動画制作を実現できます。

このガイドでは、Premiere Proのプロジェクト設定について、「一般」「スクラッチディスク」「インジェスト設定」の各タブを詳細に解説します。それぞれの設定が持つ意味と、あなたの編集環境や目的に合わせた最適な選択肢を、初心者の方にも分かりやすくご紹介します。この設定をマスターして、ストレスフリーな動画編集ライフをスタートさせましょう。

Premiere Pro おすすめテンプレート素材

10点まで無料でダウンロードできて商用利用もOK!今すぐ使えるテンプレート

テンプレートも10点まで無料

Premiere Pro新規プロジェクト作成の基本ステップ

Premiere Proを起動し、新規プロジェクトを作成する際には、まずプロジェクト名と保存場所を決定します。これは、後からプロジェクトファイルを管理しやすくするためにも非常に重要です。

「新規プロジェクト」ダイアログが表示されたら、以下の手順で進めましょう。

- プロジェクト名を設定: 分かりやすい名前をつけましょう。例えば、「20250626_YouTube_Vlog」のように日付や内容を含めると、後から探す際に便利です。

- 保存場所を選択: プロジェクトファイル自体は容量が小さいですが、関連するキャッシュファイルやプレビューファイルは膨大になる可能性があります。作業用ドライブ(高速なSSD推奨)に専用のフォルダを作成し、そこに保存することをおすすめします。

これらの基本設定が完了したら、いよいよ各タブの詳細設定に進みます。

【一般】タブ:編集ワークフローの土台を築く設定

「一般」タブでは、動画の再生方法やタイムコードの表示形式、外部機器からのキャプチャ形式など、編集の根幹に関わる設定を行います。特に「ビデオレンダリングおよび再生」は、編集パフォーマンスに直結するため、必ず確認しておきましょう。

ビデオレンダリングおよび再生:パフォーマンスを最大化する

この項目では、Premiere Proが動画をどのようにレンダリングし、プレビュー表示するかを指定します。PCのCPU(中央演算処理装置)とGPU(グラフィック処理装置)が連携して映像を処理しますが、特にGPUの性能が動画編集の快適さに大きく影響します。

「レンダラー」のプルダウンメニューでは、以下の選択肢があります。

- Mercury Playback Engine GPU高速処理(CUDA/OpenCL/Metal):お使いのグラフィックカードがPremiere Proに対応している場合、この設定を選択することでGPUの計算能力を最大限に活用し、レンダリングやプレビューを劇的に高速化できます。NVIDIA製GPUの場合はCUDA、AMD製GPUの場合はOpenCL、Macの場合はMetalが利用可能です。

- Mercury Playback Engine ソフトウェア処理:GPUがPremiere Proに対応していない場合や、何らかの理由でGPU処理が不安定な場合に選択します。CPUのみで処理を行うため、GPU高速処理に比べてパフォーマンスは低下します。

プロの視点:最新のPremiere Proでは、GPUアクセラレーションの恩恵が非常に大きいです。特に4Kなどの高解像度素材を扱う場合、GPU高速処理が有効になっているかどうかで、編集の快適さが全く異なります。もし動作が重いと感じたら、まずこの設定を確認し、必要であればグラフィックカードのドライバーを最新に更新しましょう。Adobeの公式ページで対応グラフィックカードを確認することも重要です。

GPUアクセラレーションは快適な編集に不可欠です。対応GPUの確認もお忘れなく!

ビデオ:タイムコード表示の理解

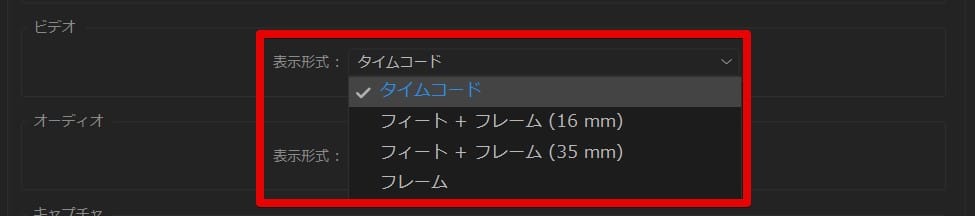

「ビデオ」項目では、タイムライン上の時間の表示形式を指定します。一般的な動画編集では「タイムコード」が最も利用されますが、用途に応じて他の表示形式も選択できます。

- タイムコード:「時:分:秒:フレーム」の形式で表示されます。最も直感的で、一般的な動画編集で広く使われています。

- フレーム番号:動画の開始から何フレーム目かという形で表示されます。厳密なフレーム単位での編集や、特定のフレームを正確に指定する必要がある場合に利用されます。

- フィート+フレーム:映画フィルムの長さをフィートとフレームで表示する形式です。特殊な用途を除き、一般の動画編集ではほとんど使用されません。

特別な理由がない限り、初期設定の「タイムコード」のままで問題ありません。

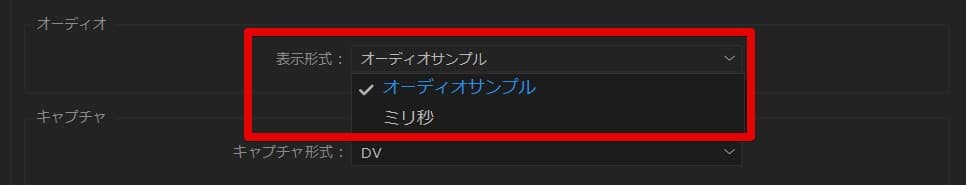

オーディオ:音声表示の基本

オーディオの表示形式を「オーディオサンプル」または「ミリ秒」から選択できます。通常は「オーディオサンプル」で問題ありません。

キャプチャ:外部機器からの取り込み設定

この項目は、DV(Digital Video)やHDV(High Definition Video)といった古い形式のビデオカメラから直接PCに映像を取り込む際に使用します。現代の動画編集では、SDカードやSSDに記録されたデジタルデータを直接インポートすることが主流のため、この設定を触る機会はほとんどありません。

ワンポイント:キャプチャは古い形式ですが、ビデオテープからの取り込みなど、特定のニーズでは今も活用されます。

【スクラッチディスク】タブ:データ管理とパフォーマンス最適化の要

「スクラッチディスク」タブは、Premiere Proが生成する一時ファイルやキャッシュファイルの保存場所を指定する非常に重要な設定です。これらのファイルは編集作業中に大量に生成され、PCのストレージ容量を圧迫したり、読み書き速度が遅いと編集パフォーマンスに悪影響を与えたりします。適切な場所に設定することで、快適な編集環境を維持できます。

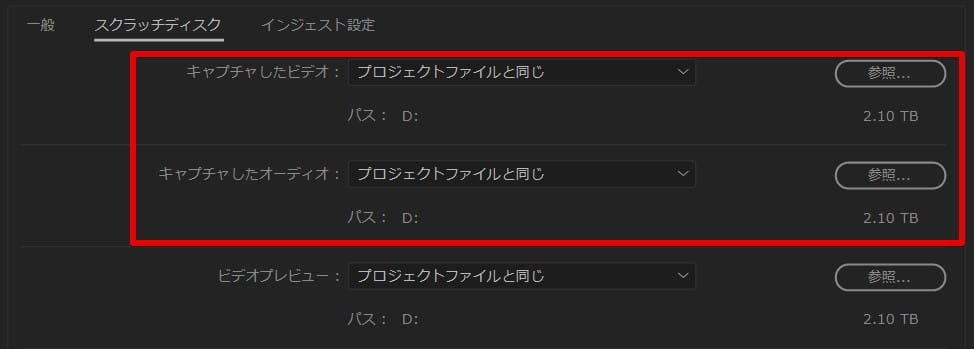

キャプチャしたビデオ/オーディオ:大容量データの保存先

ビデオカメラなどから直接キャプチャした動画やオーディオデータの保存場所を指定します。現代のワークフローではあまり使われませんが、もし利用する場合は、以下の点を考慮しましょう。

- 保存場所の推奨:キャプチャデータは非常に大容量になるため、プロジェクトファイルやプレビューファイルとは別の、十分な空き容量を持つHDD(ハードディスクドライブ)に保存することをおすすめします。

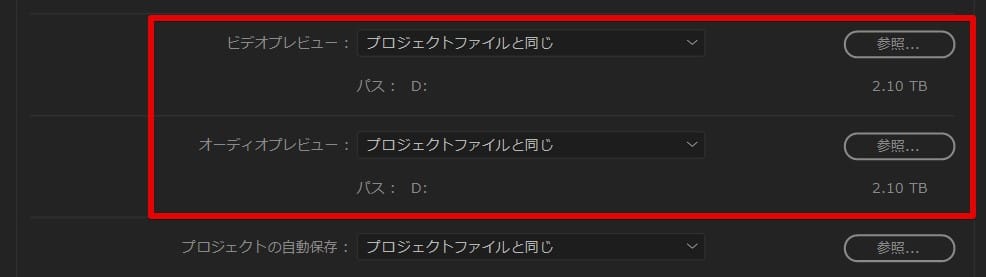

ビデオプレビュー/オーディオプレビュー:快適な編集のためのキャッシュ管理

エフェクトを適用したシーケンスのプレビューデータや、レンダリング時に生成される一時ファイルなどが保存される場所です。これらのファイルは編集中に頻繁に読み書きされるため、高速なストレージに保存することが非常に重要です。

- 保存場所の推奨:システムドライブ(OSがインストールされているドライブ)とは別の、高速なSSD(ソリッドステートドライブ)に設定することを強く推奨します。これにより、プレビューの生成や再生がスムーズになり、編集作業のストレスを大幅に軽減できます。

- キャッシュクリアの重要性:プレビューファイルは時間とともに蓄積され、ストレージを圧迫します。定期的にキャッシュをクリアすることで、ディスク容量を確保し、Premiere Proの動作を軽快に保つことができます。これは「環境設定」>「メディアキャッシュ」から行えます。

プロジェクトの自動保存:データ損失を防ぐ最重要設定

Premiere Proでの編集作業は、予期せぬフリーズやクラッシュによって、それまでの作業が失われるリスクが常に伴います。この「プロジェクトの自動保存」は、そうした悲劇を防ぐための最も重要な設定です。

自動保存の頻度や保存するバージョン数を設定し、保存場所を指定できます。デフォルトではプロジェクトファイルと同じ場所に保存されますが、万が一の事態に備え、別のドライブに保存することも検討しましょう。

プロの視点:私は過去に、数時間分の編集データがフリーズで消え去った経験があります。その時の絶望感は忘れられません。それ以来、自動保存の設定は必ず確認し、さらに重要なプロジェクトでは手動でのこまめな保存(Ctrl+S/Cmd+S)も徹底しています。自動保存は、あなたの貴重な時間を守るための保険です。

自動保存は動画編集の命綱。こまめな保存習慣も忘れずに!

【インジェスト設定】タブ:素材の取り込みを効率化する

「インジェスト設定」タブは、メディアファイルをPremiere Proに読み込む際に、自動的にトランスコード(別の形式に変換)したり、プロキシを作成したりする設定を行います。これにより、編集時のパフォーマンス向上や、特定のワークフローへの対応が可能になります。

インジェスト設定の活用:パフォーマンス向上とワークフローの最適化

このタブで設定できる主な機能は以下の通りです。

- トランスコード:読み込むメディアファイルを、編集に適したコーデック(例:ProRes、DNxHD)に自動変換します。これにより、特に高圧縮率のファイル(H.264など)を扱う際の編集パフォーマンスが向上します。ただし、変換には時間がかかり、ディスク容量も消費します。

- プロキシを作成:元のメディアファイルよりも低解像度・低ビットレートの「プロキシファイル」を自動生成します。これにより、低スペックなPCでもスムーズな編集が可能になります。編集完了後、プロキシファイルを元のメディアファイルに切り替えることで、高画質の最終出力が得られます。

- メタデータをコピー:素材に付随するメタデータ(撮影情報など)をプロジェクトにコピーします。

設定のポイント:

- トランスコードの選択:高解像度素材(4K以上)や、編集PCのスペックに余裕がない場合は、編集に適したコーデックへのトランスコードを検討しましょう。ただし、変換後のファイルサイズが大きくなる点に注意が必要です。

- プロキシ作成の活用:PCのスペックに自信がない場合や、長時間の動画を編集する場合は、プロキシ作成を有効にすると作業効率が格段に向上します。プロキシのプリセットも複数用意されているため、目的に合わせて選択できます。

プロの視点:私は、4K以上の素材を扱う場合や、複数のスタッフと共同で作業する際には、必ずプロキシを作成しています。これにより、PCのスペックに左右されずに快適な編集作業が可能になります。また、トランスコードは、特定の編集ワークフロー(例えば、カラーグレーディングを後で行う場合など)で有効ですが、汎用性を考えるとプロキシの方が使いやすい場面が多いでしょう。

プロキシ作成は、編集の快適さを劇的に向上させます!

まとめ:プロジェクト設定で快適な動画編集を

Premiere Proの新規プロジェクト作成時の設定は、動画編集のパフォーマンスやデータ管理に大きく影響する重要なステップです。今回解説した「一般」「スクラッチディスク」「インジェスト設定」の各項目を理解し、ご自身のPC環境や編集スタイルに合わせて適切に設定することで、より快適で効率的な動画編集が可能になります。

特に、以下の点を意識して設定することをおすすめします。

- ビデオレンダリングおよび再生:GPU高速処理が有効になっているか確認し、必要であればドライバーを更新する。

- スクラッチディスク:プレビューファイルなどは高速なSSDに保存する。

- プロジェクトの自動保存:頻度を適切に設定し、万が一に備える。

- インジェスト設定:必要に応じてトランスコードやプロキシ作成を活用し、編集パフォーマンスを向上させる。

これらの設定をマスターし、Premiere Proでの動画編集をよりスムーズに、そして楽しく進めていきましょう。

プロジェクト設定を最適化して、ストレスフリーな動画編集を楽しみましょう!

動画の質を高めるアニメーション素材

10点まで無料でダウンロードできて商用利用もOK!今すぐ使えるテンプレート