カメラで撮影した動画素材が手振れでガクガク揺れていて、どうにかしたいと感じた経験は少なくないでしょう。特に家庭用カメラでのムービー撮影では手振れはつきもので、カメラ内部のスタビライザー機能だけではカバーしきれないほどの揺れが発生することも珍しくありません。しかし、ご安心ください。撮影時に発生してしまった手振れは、動画編集ソフトの強力なスタビライザー機能を使って、ある程度除去することが可能です。

このページでは、Adobe Premiere Proに搭載されている「ワープスタビライザー」機能に焦点を当て、その基本的な使い方から、より効果的に手振れを補正するための詳細設定、さらにはよくあるトラブルとその対処法まで、プロの視点から徹底的に解説します。

ワープスタビライザーとは?

ワープスタビライザー(Warp Stabilizer)は、Premiere Pro(およびAfter Effects)に搭載された、動画の手振れを自動で解析し補正する強力なエフェクト機能です。撮影時に発生したカメラの揺れを検知し、その動きを打ち消すように映像を安定化させることで、まるで三脚で固定したかのような滑らかな動画に仕上げることができます。GoProやスマートフォン、ドローン、手持ちカメラで撮影された映像の品質を飛躍的に向上させるのに役立ちます。

ワープスタビライザーは、単に映像を固定するだけでなく、元のカメラの動きを活かしつつ自然な滑らかさを加えることも可能です。これにより、視聴者にとって見やすく、ストレスのない映像を提供できます。

ワープスタビライザーの基本的な使い方

Premiere Proでワープスタビライザーを適用する手順は非常にシンプルです。初心者の方でも、以下のステップで簡単に手振れ補正を試すことができます。

動画テンプレートなら編集も簡単

無料でも使えるのに、使わないのはもったいないかも。今すぐダウンロード。

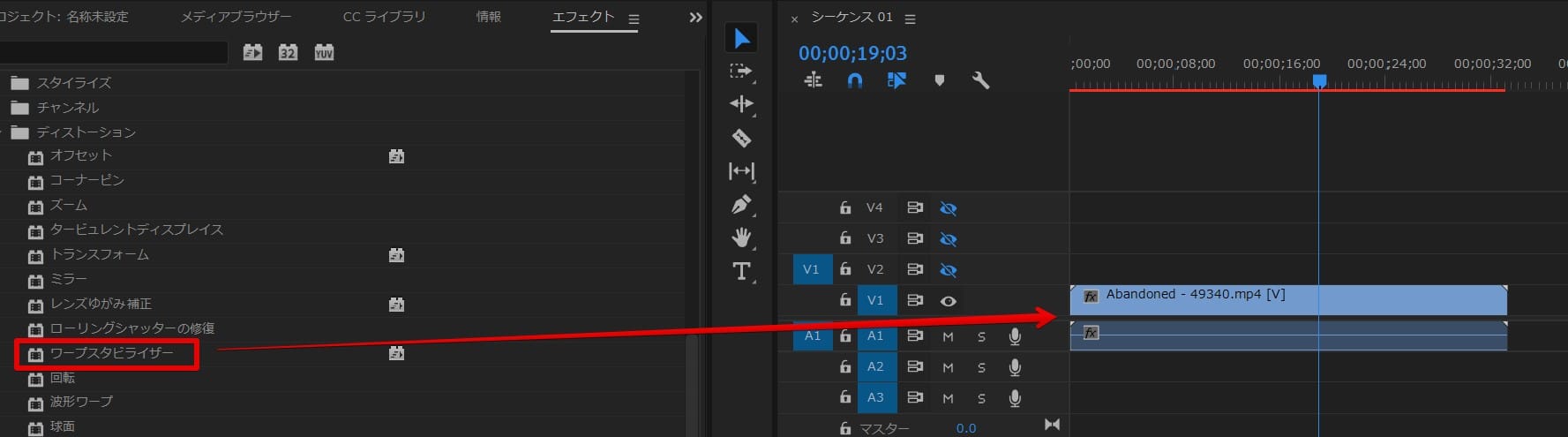

1. ワープスタビライザーの場所

手振れ補正を適用するワープスタビライザー機能は、エフェクトとして適用します。エフェクトパネル内の「ビデオエフェクト」>「ディストーション」>「ワープスタビライザー」を選択するか、検索窓に「ワープ」と入力して見つけることができます。

このエフェクトを手振れ補正を適用したいクリップにドラッグ&ドロップで持っていけば、エフェクトの適用ができます。

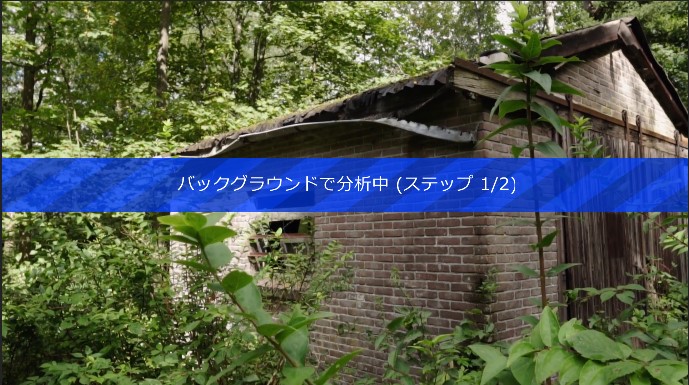

2. クリップの分析を待つ

ワープスタビライザーを適用すると、動画クリップの分析が自動的に開始されます。タイムライン上のクリップには「バックグラウンドで分析中」という表示が出ます。

動画クリップの長さやパソコンの性能によって待ち時間は変わります。数分から数十分かかることも珍しくありませんので、まずは分析が終わるのを待ちましょう。分析が完了すると、次に「スタビライズしています」と表示され、手振れ補正が適用されます。

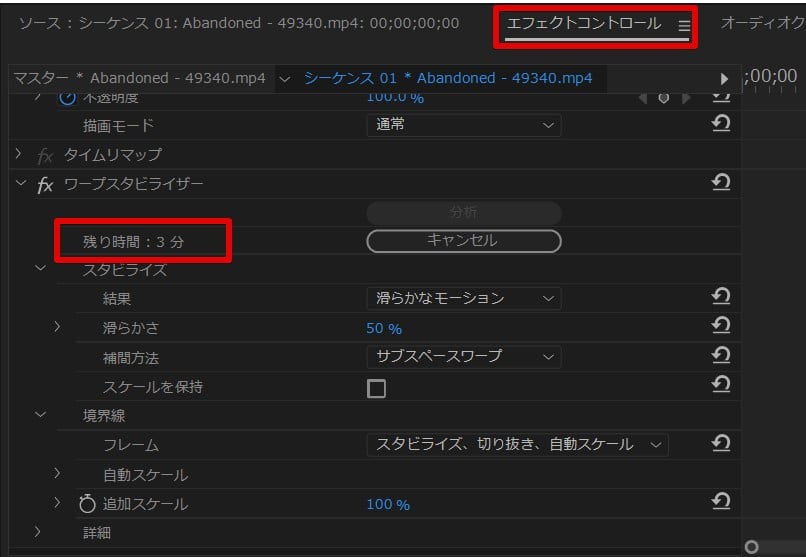

「残り時間」の項目に残り時間が表示されます。この時点で、ある程度の手振れ補正が完了しています。

3. ワークエリアのレンダリングとプレビュー

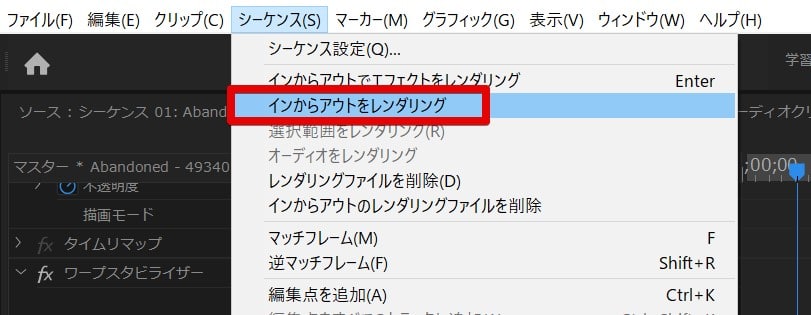

スタビライズが終了したら、シーケンス内で「インとアウトの範囲を指定してからシーケンス>インからアウトでエフェクトをレンダリング」からレンダリングを実行します。これにより、スタビライズが適用された動画が確定され、その後の処理がとても軽くなります。

レンダリング終了後に自動的に再生が開始されます。ワープスタビライザー適用後は、適用前の動画と比べて手振れが少なくなっていることを確認できるはずです。

レンダリングは、特に長いクリップや複雑なエフェクトを適用した場合に、スムーズなプレビューと編集作業のために非常に重要です。こまめに行う習慣をつけましょう。

ワープスタビライザーの詳細設定を理解する

ワープスタビライザーは、エフェクトコントロールパネルから詳細な設定を調整することで、より理想的な手振れ補正を実現できます。

1. 結果 (Result)

手振れ補正の最終的な目標を設定します。

- 滑らかなモーション (Smooth Motion): 元のカメラの動きをある程度残しつつ、手振れを軽減します。自然な動きを維持したい場合に適しています。

- モーションなし (No Motion): 映像を完全に固定し、まるで三脚で撮影したかのような静止画に近い状態を目指します。

2. 滑らかさ (Smoothness)

手振れ補正の強度を調整します。数値が低いほど元のカメラの動きが残り、高いほどより滑らかになります。

「滑らかさ」の値を上げすぎると、不自然な動きや「ジェロ効果」と呼ばれる映像の歪みが発生しやすくなるため、プレビューしながら最適なバランスを見つけることが重要です。

3. 補間方法 (Method)

ワープスタビライザーが手振れを解析し、補正する際のアルゴリズムを選択します。

- 位置 (Position): 映像の位置情報のみを基に補正します。最もシンプルな方法で、映像の歪みは少ないですが、大きな手振れには対応しきれない場合があります。

- 位置、スケール、回転 (Position, Scale, Rotation): 位置に加えて、映像の拡大縮小(スケール)と回転も考慮して補正します。比較的自然な仕上がりになりやすく、歪みも抑えられます。

- 遠近 (Perspective): 映像の遠近感(パースペクティブ)の変化も考慮して補正します。カメラが前後左右に大きく動くような場合に有効です。

- サブスペースワープ (Subspace Warp): 最も高度な補正方法で、映像内のピクセルを個別に歪ませて手振れを補正します。複雑な手振れに強く、強力な効果を発揮しますが、映像が「ウニョウニョ」と歪む「ジェロ効果」が発生しやすいというデメリットもあります。

「サブスペースワープ」は強力ですが、歪みが気になる場合は「位置、スケール、回転」を試してみてください。映像の特性に合わせて最適な方法を選びましょう。

4. 境界線 (Border)

手振れ補正によって映像の端に発生する黒い余白の処理方法を設定します。

- スタビライズ、切り抜き、自動スケール (Stabilize, Crop, Auto-Scale): デフォルト設定です。手振れ補正によって生じる黒い余白を自動で切り抜き、映像を拡大して画面いっぱいに表示します。これにより、若干画質が低下したり、意図しないクロップが発生したりする可能性があります。

- スタビライズのみ (Stabilize Only): 映像を切り抜かずに手振れ補正を行います。黒い余白がそのまま表示されるため、後から手動で拡大したり、背景を追加したりする際に使用します。

- スタビライズ、エッジを合成 (Stabilize, Synthesize Edges): 黒い余白部分を、周囲の映像から内容を合成して埋めます。不自然な仕上がりになることもありますが、クロップを避けたい場合に有効です。

- スタビライズ、エッジを合成、自動スケール (Stabilize, Synthesize Edges, Auto-Scale): エッジの合成と自動スケールを組み合わせた方法です。

5. 詳細 (Advanced)

より高度な補正オプションが含まれます。

- ローリングシャッターリップル (Rolling Shutter Ripple): CMOSセンサーを搭載したカメラで発生しやすい、映像の歪み(ローリングシャッター現象)を軽減します。

- 詳細分析 (Detailed Analysis): より時間をかけて詳細な分析を行うことで、補正精度を高めます。

ワープスタビライザーを最大限に活用するコツ

ワープスタビライザーは非常に便利な機能ですが、その効果を最大限に引き出すためにはいくつかのコツがあります。

1. 撮影段階での工夫

ワープスタビライザーは万能ではありません。最も効果的な手振れ補正は、やはり撮影段階での工夫から始まります。ジンバルや三脚を使用したり、カメラをしっかりと構えたりすることで、後処理での負担を大幅に軽減できます。

撮影時にできるだけ手振れを抑えることが、最終的な映像品質を向上させる最も重要なポイントです。ワープスタビライザーはあくまで「補助」と考えましょう。

2. 適用範囲の最適化

ワープスタビライザーは処理が重いエフェクトです。動画全体に適用するのではなく、手振れが気になる部分だけをクリップに分割し、そこにのみ適用することで、処理時間を短縮し、編集作業の効率を上げることができます。

また、複数のクリップに同じ設定を適用したい場合は、「属性をペースト」機能が便利です。

3. ネスト化の活用

ワープスタビライザーは、速度変更(デュレーション)が適用されたクリップには直接適用できません。この場合、対象のクリップを「ネスト化」することで、ワープスタビライザーを適用できるようになります。

ネスト化の手順:

- 速度変更を適用したクリップを選択します。

- 右クリックし、「ネスト」を選択します。

- 新しいシーケンス名を入力し、「OK」をクリックします。

- ネスト化されたクリップにワープスタビライザーを適用します。

ネスト化は、複数のエフェクトを重ねて適用したい場合や、複雑なクリップを一つにまとめて管理したい場合にも有効なテクニックです。

4. レンダリングによるパフォーマンス向上

ワープスタビライザーを適用した後は、必ずレンダリングを行いましょう。レンダリングすることで、補正された映像が事前に計算され、プレビューがスムーズになり、その後の編集作業が格段に軽くなります。

5. 最適な設定の保存

ワープスタビライザーの設定は、プロジェクトごとに保存しておくことができます。よく使う設定や、特定の種類の映像に最適な設定があれば、プリセットとして保存しておくと、次回以降の作業が効率化されます。

エフェクトコントロールパネルで設定を調整した後、「ワープスタビライザー」というエフェクト自体を右クリックし、「プリセットに保存」を選択することで保存できます。

プリセットを活用することで、毎回同じような設定をやり直す手間が省け、作業効率が格段に向上します。ぜひ試してみてください。

ワープスタビライザーでよくあるトラブルと対処法

ワープスタビライザーは強力な機能ですが、時には意図しない結果になったり、うまく機能しなかったりすることもあります。ここでは、よくあるトラブルとその対処法をご紹介します。

1. ジェロ効果(映像の歪み)が発生する

原因:「サブスペースワープ」などの強力な補正方法を選択した場合や、「滑らかさ」の値を高く設定しすぎた場合に発生しやすいです。映像の細部が不自然に引き伸ばされたり、歪んだりして見えます。

対処法:

- 補間方法を「位置、スケール、回転」や「遠近」に変更してみる。

- 「滑らかさ」の値を下げる。

- 「詳細」設定の「ローリングシャッターリップル」を有効にしてみる。

- 映像のクロップ(切り抜き)を許容し、「結果」を「スタビライズ、切り抜き、自動スケール」にする。

2. 映像が意図せず拡大され、画質が低下する

原因:手振れ補正を行う際に、映像の端に黒い余白ができるのを防ぐために、自動的に映像が拡大されるためです。特に「自動スケール」が有効になっている場合に起こりやすいです。

対処法:

- 「境界線」の設定を「スタビライズのみ」に変更し、黒い余白を表示させる。その後、手動で映像を拡大・トリミングするか、背景を追加する。

- 「自動スケール」の値を調整する。値を低くすると、拡大率を抑えることができます。

- 高解像度で撮影された素材を使用する。

3. 補正がうまくいかない、または効果が薄い

原因:

- 極端に激しい手振れ。

- 映像内に追従する被写体や特徴的な模様が少ない(ワープスタビライザーが動きを解析しにくい)。

- フレームレートが低い。

対処法:

- 「詳細分析」を有効にする。

- 「滑らかさ」の値を上げる。

- 「補間方法」を「サブスペースワープ」に変更してみる。

- 撮影段階での手振れを減らす努力をする(ジンバル、三脚の使用など)。

- どうしても補正が難しい場合は、他の手振れ補正プラグインやソフトウェアを検討する。

4. 処理に時間がかかりすぎる

原因:動画の長さ、解像度、パソコンのスペック、適用しているエフェクトの数などが影響します。

対処法:

- 手振れ補正が必要な部分だけをクリップに分割して適用する。

- レンダリングをこまめに行う。

- バックグラウンドで他の重いアプリケーションを閉じる。

- パソコンのスペックを向上させる(メモリ増設、SSDへの換装など)。

Premiere Proのパフォーマンス設定を見直すことも、処理速度の改善に繋がることがあります。プレビュー解像度を下げるだけでも、編集作業が快適になる場合がありますよ。

まとめ

Adobe Premiere Proのワープスタビライザーは、手振れした動画を劇的に改善できる非常に強力なツールです。基本的な使い方から詳細設定、そしてよくあるトラブルシューティングまでを理解することで、より高品質な映像制作が可能になります。

撮影時の工夫を忘れずに、ワープスタビライザーを効果的に活用して、視聴者を惹きつける滑らかな映像を作り上げてください。