結婚式のオープニングムービーは、新郎新婦の入場を華やかに演出し、披露宴への期待感を最高潮に高める大切な要素です。お二人の出会いから今日までの軌跡を映像で振り返ることで、ゲストはより一層、お二人の結婚を祝福する気持ちで満たされるでしょう。自作することで、費用を抑えられるだけでなく、お二人の個性や想いを細部まで表現できるという大きな魅力があります。

この記事では、ブライダル業界に精通したプロのWebコンテンツ編集者・SEOエキスパートが、初心者の方でも安心して取り組めるよう、オープニングムービーの企画から完成、そしてトラブルシューティングまで、すべてのステップを徹底解説します。無料ツールや著作権フリーの音楽の活用術、プロのような仕上がりにするためのテクニックまで網羅しているので、ぜひ最後までお読みいただき、お二人だけの特別なムービー作りに役立ててください。

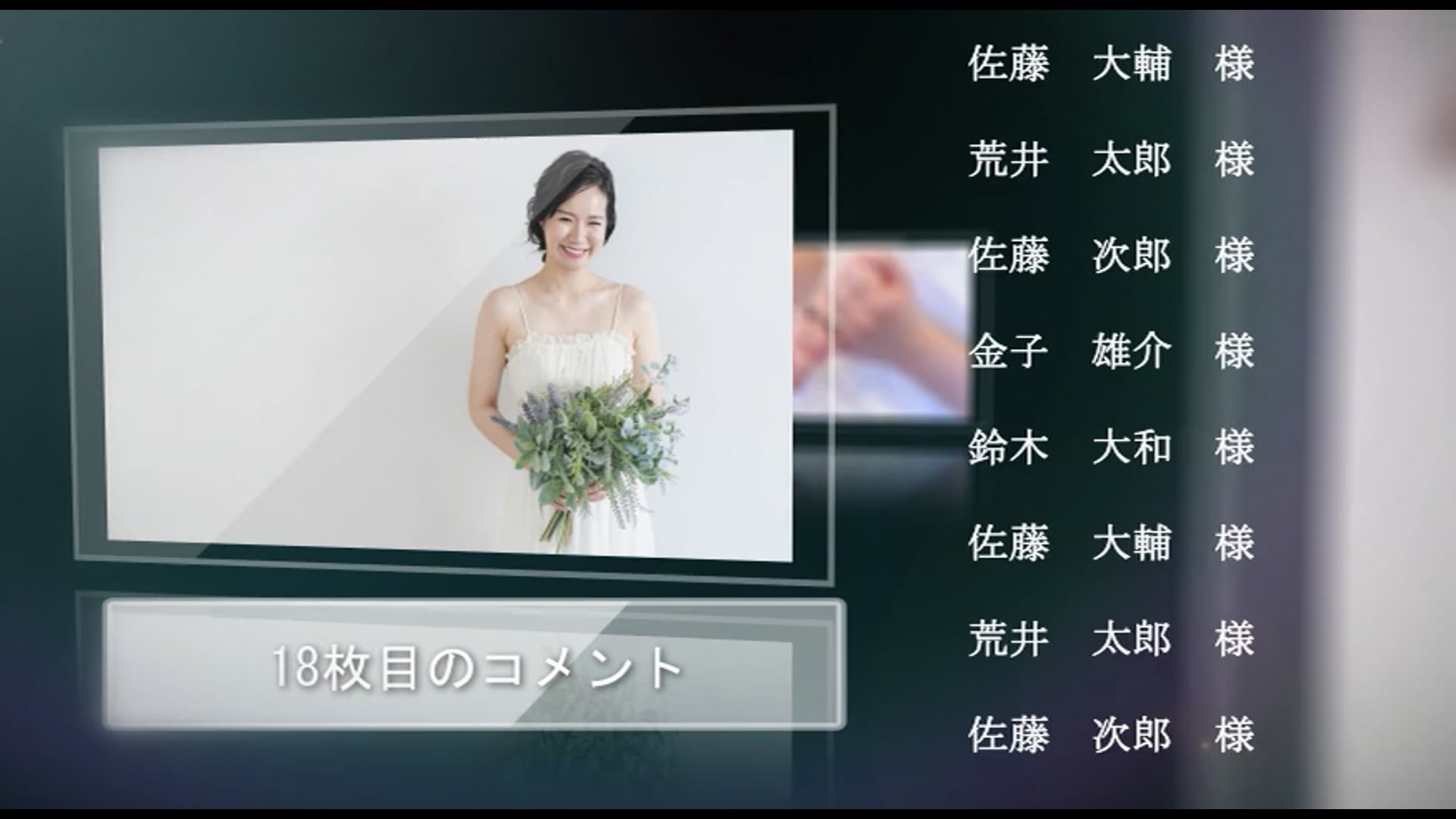

差し替えるだけで作れるオープニングムービー

差し替えるだけで作れるオープニングムービーを作れます。まずは無料登録&ダウンロード!

オープニングムービーとは?その役割と構成の基本

結婚式のオープニングムービーは、披露宴で新郎新婦が入場する直前に会場で流す映像演出です。その主な目的は、ゲストに新郎新婦を簡単に紹介し、これから始まる披露宴への期待感を高めることにあります。披露宴の雰囲気作りにおいて非常に重要な役割を担っており、ゲストの緊張をほぐし、一体感を生み出す効果も期待できます。

プロフィールムービーとの違い

結婚式で流されるムービーには、オープニングムービーの他にプロフィールムービーやエンドロールムービーがあります。オープニングムービーが「披露宴の始まりを告げ、盛り上げる」ことを目的とするのに対し、プロフィールムービーは「二人の生い立ちや馴れ初めを詳しく紹介する」ものです。 オープニングムービーに簡単な自己紹介が含まれることもありますが、基本的には短くコンパクトにまとめられます。

ゲストの多くが新郎新婦のどちらか一方しか知らない場合や、二人の生い立ちをじっくり紹介したい場合は、オープニングムービーとプロフィールムービーを別々に作成するのがおすすめです。

理想的な長さと基本的な構成要素

オープニングムービーの長さは、ゲストが飽きずに楽しめるよう、1分30秒〜3分30秒程度が理想的とされています。 長すぎると集中力が途切れてしまう可能性があるため、内容を厳選し、テンポの良い構成を心がけましょう。

ムービーは主に以下の3つのパートで構成されます。

- イントロダクション: 新郎新婦の名前、結婚式の日付、ゲストへの歓迎メッセージなどを表示し、これから始まる披露宴への期待感を高めます。

- ストーリーパート: お二人の出会いから交際、プロポーズ、そして結婚に至るまでの思い出を、写真や動画、エピソードを交えて紹介します。

- エンディング: ゲストへの感謝のメッセージや、今後の抱負などを伝え、感動的に締めくくります。

ムービーの長さは3〜5分が理想的です。長すぎるとゲストが飽きてしまうことも。特にオープニングは短く、インパクトを重視しましょう。

必要な準備と素材集め

ムービー作成に取り掛かる前に、まずは必要な素材をリストアップし、集めることが大切です。素材の質がムービーの仕上がりを大きく左右するため、できるだけ高解像度の写真やクリアな音質の音楽を選びましょう。

- 写真: お二人の幼少期から現在までの写真、家族や友人との思い出の写真など。幼少期の写真は、ゲスト、特に高齢の親族にも喜ばれるためおすすめです。

- 動画: スマートフォンで撮影した日常の動画、旅行の動画など。友人や家族から動画を集める際は、フォーマットや向き(横向きなど)を指定するとスムーズです。

- 音楽: ムービーの雰囲気に合ったBGM、思い出の曲など。

- テキスト: イントロやエンディングのメッセージ、写真や動画に添えるコメント、エピソードなど。

友人や家族から素材を集める際は、事前にテーマや雰囲気を伝えておくとスムーズです。早めに依頼して、余裕を持って集めましょう。

感動を呼ぶ!オープニングムービーの構成アイデアとストーリーテリング

オープニングムービーは、単なる写真のスライドショーではなく、お二人の物語を伝える「ストーリーテリング」の場です。ゲストの心に残るムービーにするために、構成と演出に工夫を凝らしましょう。

定番の構成アイデアと演出例

オープニングムービーの構成に決まった形はありませんが、よく使われる人気の演出や構成例を参考に、お二人らしいアイデアを取り入れてみましょう。

- タイムライン形式: 新郎新婦の出会いから結婚までを時系列で紹介する最もオーソドックスな形式です。写真や短い動画をつなげ、ナレーションやテロップでストーリーを説明します。

- 映画の予告編風: お二人を主役にした映画の予告編のように構成します。ドラマチックな音楽や字幕を使い、映画のような世界観を演出することで、ゲストの期待感を高めます。

- ゲームやアニメ風: 人気のゲームやアニメのパロディを取り入れることで、ユーモアを交え、会場の一体感を高めることができます。

- カウントダウンムービー: 新郎新婦の入場をカウントダウンで知らせる演出は定番です。緊張感を高め、入場への期待感を盛り上げます。

写真や動画の選び方と配置のコツ

ムービー全体の統一感を保ちつつ、視覚的に魅力的なデザインを心がけましょう。

- カラースキーム: 結婚式のテーマカラーや、お二人の好きな色を基調に、ムービー全体の配色を統一しましょう。

- フォント: 読みやすさを最優先しつつ、結婚式の雰囲気に合ったスタイリッシュなフォントを選びましょう。複数のフォントを使う場合は、2~3種類に絞ると統一感が保てます。

- 写真・動画の配置: 画面の構図やバランスに気を配り、視線の流れを意識して素材を配置しましょう。写真のサイズや向きを揃えるだけでも、見栄えが格段に向上します。

シンプルで統一感のあるデザインを心がけましょう。フォントは読みやすさを重視し、デザイン性の高いものを選ぶと良いでしょう。

メッセージの入れ方

テキストは、ゲストに伝えたい情報を明確にする重要な要素です。写真や動画の内容を補足したり、感謝のメッセージを伝えたりする際に活用します。

- 表示時間: テキストは、ゲストが読み切れる十分な時間を確保して表示しましょう。

- 配置場所: 画面の邪魔にならない位置に配置し、背景とのコントラストを意識して読みやすくします。

- メッセージ: イントロやエンディングのメッセージは、お二人の言葉で心を込めて綴りましょう。特に、ゲストへの感謝の挨拶は、長すぎず簡潔に伝えることが大切です。

ストーリーボード(絵コンテ)を作成すると、全体の流れやメッセージの配置が明確になり、編集作業がスムーズに進みます。

自作かプロ依頼か?費用とメリット・デメリットを徹底比較

オープニングムービーの準備方法は、大きく分けて「自作」と「プロ依頼」の2パターンがあります。それぞれのメリット・デメリットを理解し、お二人の状況に合った方法を選びましょう。

自作のメリット・デメリット

自作は、費用を抑えたい、オリジナリティを追求したいカップルにおすすめです。

- メリット:

- 費用を大幅に抑えられる。

- お二人の個性や想いを細部まで反映できる。

- 制作過程も思い出になる。

- デメリット:

- 時間と手間がかかる。他の結婚式準備を圧迫する可能性も。

- 動画編集のスキルが必要。

- クオリティがプロに劣る可能性がある。

- 著作権処理や会場との連携など、専門知識が必要な場合がある。

プロ依頼のメリット・デメリット

プロ依頼は、クオリティを重視したい、時間がないカップルにおすすめです。

- メリット:

- プロ品質のハイクオリティな映像が期待できる。

- 制作の手間がかからない。

- 著作権処理など、専門的な部分も任せられる。

- デメリット:

- 費用がかかる。

- 自分たちの意図がうまく伝わらず、思い通りのものにならない可能性も。

- 会場提携業者に依頼する場合、選択肢が限られることもある。

比較表:自作 vs プロ依頼

| 項目 | 自作 | プロ依頼 |

|---|---|---|

| 費用相場 | 低コスト(0円~数万円) | 高コスト(数万円~十数万円) |

| 時間・手間 | 大(企画、素材集め、編集、調整) | 小(打ち合わせ、素材提供) |

| クオリティ | スキルに依存 | プロ品質 |

| オリジナリティ | 高い(自由度大) | 中~高(要望次第) |

| 著作権処理 | 自身で対応 | 業者で対応(要確認) |

予算と時間、そしてムービーに求めるクオリティを考慮して、お二人に最適な方法を選びましょう。時間がない場合は、プロに依頼するのも賢い選択です。

初心者必見!YouTubeオープニングムービー作成方法・テンプレート・編集コツ完全ガイド

YouTube動画の冒頭を飾るオープニングムービーは、視聴者の心を掴み、チャンネルの印象を決定づける重要な要素です。たった数秒の短い映像ですが、そのクオリティが視聴維

初心者必見!YouTubeオープニングムービー作成方法・テンプレート・編集コツ完全ガイド

YouTube動画の冒頭を飾るオープニングムービーは、視聴者の心を掴み、チャンネルの印象を決定づける重要な要素です。たった数秒の短い映像ですが、そのクオリティが視聴維

失敗しない!動画編集ソフト・アプリの選び方

オープニングムービーを自作する上で、どの編集ソフトウェアやツールを選ぶかは非常に重要です。ここでは、初心者からプロ志向の方まで、目的別に最適なツールをご紹介します。

初心者におすすめの無料・低価格ソフトウェア

初めてムービー作成に挑戦する方には、直感的な操作が可能で、基本的な編集機能が揃っている無料または低価格のソフトウェアがおすすめです。

- iMovie (Mac/iOS): Apple製品に標準搭載されており、シンプルなインターフェースで高品質なムービーが作成できます。MacユーザーやiPhoneで手軽に作りたい方におすすめです。 iMovieの詳細はこちら

- Filmora (Windows/Mac/iOS/Android): 無料版でも豊富なテンプレートやエフェクトが利用でき、初心者でもプロのような仕上がりが期待できます。直感的な操作性と豊富な素材が魅力です。

- Canva (オンライン/アプリ): デザインツールとして有名ですが、動画編集機能も充実しており、豊富なテンプレートと素材で手軽にムービーが作れます。デザインに自信がない方でもおしゃれなムービーが作成可能です。

- PowerDirector (Windows/Mac/iOS/Android): 初心者から上級者まで幅広く使える有料ソフトですが、モバイル版や無料版も提供されており、高度な編集機能と直感的な操作性を兼ね備えています。

- GOM Mix Pro (Windows): お手軽な価格で基本的なツールとエフェクトが揃っており、初心者でも操作しやすいのが特徴です。

FilmoraやCanvaは初心者でも使いやすく、豊富なテンプレートが揃っています。まずはシンプルな構成から始めて、徐々に要素を追加していくと良いですよ。

プロフェッショナルを目指す有料ソフトウェア

より高度な編集機能や豊富なエフェクトを求める方、将来的に映像制作を本格的に学びたい方には、有料のプロフェッショナル向けソフトウェアが最適です。

- Adobe Premiere Pro (Windows/Mac): 業界標準のプロフェッショナル向け動画編集ソフト。高度な編集機能、豊富なエフェクト、他のAdobe製品との連携が魅力です。 Adobe Premiere Proの詳細はこちら

- Final Cut Pro (Mac): Macユーザーに人気の高いプロ向け動画編集ソフト。高速な処理性能と直感的な操作性が特徴です。

これらの有料ソフトには無料トライアル期間が設けられていることが多いので、実際に使ってみて、自分に合ったものを選ぶと良いでしょう。

有料ソフトの無料トライアル期間を利用して、実際に使ってみると良いでしょう。操作感や機能が自分に合っているか確認することが大切です。

著作権をクリア!音楽・効果音の選び方と注意点

音楽は、オープニングムービーの雰囲気を決定づける最も重要な要素の一つです。適切な音楽を選ぶことで、感動や楽しさを何倍にも高めることができます。しかし、音楽を使用する際には「著作権」に細心の注意が必要です。

著作権の基本:「複製権」の重要性

市販のCD音源やダウンロード音源を無許可でムービーに使用すると、著作権侵害となる可能性があります。結婚式での上映であっても、私的利用の範囲を超えるため、必ず著作権処理が必要です。 特に重要なのが「複製権」です。これは、著作物を複製する権利であり、ムービーに音楽を組み込む行為がこれに該当します。

市販曲の使用:JASRACとISUMの役割

市販の楽曲を使用したい場合、以下の団体を通じて適切な手続きが必要です。

- JASRAC(日本音楽著作権協会): 楽曲の演奏権などを管理しています。結婚式場でBGMとして流す場合、式場がJASRACと包括契約を結んでいれば、個別の申請は不要なことが多いです。

- ISUM(一般社団法人音楽特定利用促進機構): 結婚式ムービーでの楽曲利用(複製権)を許諾する団体です。ムービーに市販曲を使用する場合は、ISUMを通じて許諾を得るのが一般的です。

ISUMを利用する場合、許諾された楽曲リストの中から選ぶ必要があり、利用料が発生します。 手続きは式場経由で行うことが多いですが、事前にプランナーに確認しましょう。

著作権フリー音源の活用

著作権フリーの素材や、適切なライセンスを取得して使用できるサイトを活用すれば、著作権問題を気にせず音楽を使用できます。

- YouTube Audio Library: YouTubeクリエイター向けに提供されている無料の音楽・効果音ライブラリ。ジャンルやムードで検索でき、商用利用可能なものも多数あります。

- Free Music Archive: 多様なジャンルの音楽が無料でダウンロードでき、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスに基づいて利用できます。高品質な素材が豊富です。

- Pixabay: 高品質な写真や動画だけでなく、音楽や効果音も無料で提供されています。

- Pexels: Pixabayと同様に、無料のストック素材が豊富で、動画や音楽も探すことができます。

これらのサイトで提供されている素材は、利用規約をよく確認し、クレジット表記が必要な場合は必ず記載しましょう。

Free Music Archiveは高品質な音楽素材が豊富です。著作権フリーの音楽でも、利用規約は必ず確認しましょう。結婚式場によっては、持ち込みムービーの音楽に関する規定がある場合もあるため、事前に確認することをおすすめします。

ミニオン オープニングムービー完全ガイド:視聴方法から制作ツール、イベント活用まで徹底解説!

結婚式は、お二人の愛と感謝をゲストに伝える一生に一度の特別な日です。その大切な一日を彩る演出の中でも、オープニングムービーと入場曲は、ゲストの期待感を高め、感

ミニオン オープニングムービー完全ガイド:視聴方法から制作ツール、イベント活用まで徹底解説!

結婚式は、お二人の愛と感謝をゲストに伝える一生に一度の特別な日です。その大切な一日を彩る演出の中でも、オープニングムービーと入場曲は、ゲストの期待感を高め、感

効果音でアクセントを加える方法

効果音を適切に使用することで、ムービーにメリハリをつけ、視覚的にも聴覚的にも楽しめる作品になります。例えば、写真が切り替わる際にシャッター音を入れたり、テキストが表示される際にポップな音を加えるなど、工夫次第で表現の幅が広がります。

時間を味方に!無料テンプレートの賢い使い方

「一からデザインするのは大変…」と感じる方には、テンプレートの活用がおすすめです。テンプレートを使えば、デザインの基礎ができていなくても、プロのような仕上がりのムービーを効率的に作成できます。

テンプレートの探し方とダウンロード方法

インターネット上には、無料・有料問わず多くのオープニングムービー用テンプレートが公開されています。「結婚式 オープニングムービー テンプレート 無料」などのキーワードで検索してみましょう。

- Canva: 豊富な無料テンプレートがあり、オンラインで手軽に編集できます。

- Videezy: 無料の動画素材やテンプレートが豊富に揃っています。

- Adobe Express: 無料テンプレートが豊富で、簡単に高品質なムービーが作成できます。

- Mixkit: 無料の動画素材やテンプレートが提供されています。

- nf-bridal: 結婚式ムービーに特化した無料テンプレートを提供しています。

テンプレートは、デザインの統一感を保ちつつ、効率的に制作を進める上で非常に有効です。ただし、テンプレートに頼りすぎず、写真やメッセージでオリジナリティを出すことを意識しましょう。

プロ級の仕上がりに!動画編集のコツと注意点

自作ムービーでもプロのようなクオリティを目指すために、編集のコツと、見落としがちな注意点を押さえておきましょう。

写真・動画の編集テクニック

- 写真の選定と補正: 高解像度で明るく、ピントが合っている写真を選びましょう。必要に応じて、明るさやコントラストを調整するなどの簡単な補正を行うと、見栄えが格段に向上します。

- 動画のトリミングと結合: 不要な部分をカットし、必要なシーンだけを繋ぎ合わせることで、テンポの良いムービーになります。

- トランジション(画面切り替え): シーンの切り替えには、フェードやディゾルブなど、ムービーの雰囲気に合った自然なトランジションを使用しましょう。多用しすぎるとかえって見づらくなるため、シンプルにまとめるのがおすすめです。

- エフェクトとフィルター: ムービー全体の雰囲気を統一するために、色調補正やフィルターを適用するのも効果的です。ただし、過度なエフェクトは避け、あくまで自然な仕上がりを心がけましょう。

テロップ・コメントの挿入とデザイン

テロップやコメントは、ゲストに情報を伝えるだけでなく、ムービーの雰囲気を高める重要な要素です。

- 読みやすさの確保: フォントの種類、サイズ、色、背景とのコントラストに注意し、誰でも読みやすいように工夫しましょう。

- 表示時間: ゲストが内容を理解するのに十分な表示時間を確保します。一般的に、1秒あたり4文字程度が目安とされています。

- 配置場所: 画面の端に寄せすぎると、会場のスクリーンで切れてしまう「セーフティゾーン」の問題が発生する可能性があります。 画面中央寄りに配置し、見切れがないか事前に確認しましょう。

テロップは、写真や動画の内容を補足するだけでなく、新郎新婦の想いを伝える大切なツールです。誤字脱字がないか、何度も確認しましょう。

BGMと映像の同期

音楽と映像のタイミングを合わせることで、ムービーの感動や盛り上がりを最大限に引き出すことができます。

- 曲の選定: 披露宴の雰囲気に合った曲を選び、入場曲とのバランスも考慮しましょう。

- サビの活用: 盛り上がるシーンや感動的な写真には、BGMのサビ部分を合わせると効果的です。

- フェードイン・フェードアウト: 音楽の始まりと終わりは、自然にフェードイン・フェードアウトさせることで、スムーズな印象を与えます。

トラブルを回避!上映前の最終チェックと会場との連携

せっかく作ったオープニングムービーも、当日上映できないといったトラブルは避けたいものです。万全の状態で当日を迎えるために、最終チェックと会場との連携は非常に重要です。

上映形式とアスペクト比の確認

結婚式場によって、ムービーの再生形式や画面のアスペクト比(縦横比)が異なります。

- DVD-Video形式: 自作ムービーをDVDで持ち込む場合、家庭用DVDプレーヤーで再生可能な「DVD-Video形式」で書き込む必要があります。パソコンのデータ保存用DVDでは再生できないことが多いです。

- アスペクト比: スクリーンが「16:9」か「4:3」かを確認し、それに合わせてムービーを作成しましょう。異なる比率で作成すると、映像が引き伸ばされたり、上下左右に黒い帯が入ったりする可能性があります。

- 黒画面の挿入: 映像の開始と終了に数秒間の黒画面を挿入するよう指示される場合があります。

会場でのテスト上映

完成したムービーは、必ず結婚式場の機材でテスト上映を行いましょう。

- 再生確認: 音声、映像、テロップの表示、全体の長さなど、問題なく再生されるかを確認します。

- オペレーション確認: 担当者と連携し、入場タイミングや照明、音響との連携など、当日のオペレーションを確認しておきましょう。

テスト上映は、結婚式当日までのトラブルを未然に防ぐ最も重要なステップです。必ず余裕を持って行い、不明な点はすぐに会場スタッフに確認しましょう。

よくある失敗談と対策

先輩カップルが経験した失敗談から学び、対策を立てておきましょう。

| 失敗談 | 対策 |

|---|---|

| 編集が間に合わない | スケジュールに余裕を持つ(2週間前完成が目安)、無理のない計画を立てる。 |

| DVDが再生できない | DVD-Video形式で書き込む、事前に自宅や式場でテスト再生する。 |

| テロップが読めない/見切れる | フォントサイズ・色・背景とのコントラストに注意、セーフティゾーンを意識する。 |

| BGMが著作権侵害になる | ISUM経由で許諾を得るか、著作権フリー音源を使用する。 |

| ムービーが長すぎる/短すぎる | 理想的な長さを意識し、ストーリー構成でメリハリをつける。 |

| 身内ネタが多すぎる | ゲスト全員が楽しめる内容か客観的に確認する。 |

初心者必見!プロ級オープニングムービー制作の秘訣と費用・スケジュール完全ガイド

結婚式のオープニングムービーは、披露宴の始まりを華やかに演出し、ゲストの期待感を最高潮に高める大切な要素です。新郎新婦の出会いから結婚までのストーリー、そして

初心者必見!プロ級オープニングムービー制作の秘訣と費用・スケジュール完全ガイド

結婚式のオープニングムービーは、披露宴の始まりを華やかに演出し、ゲストの期待感を最高潮に高める大切な要素です。新郎新婦の出会いから結婚までのストーリー、そして

まとめ:お二人らしい最高のオープニングムービーを

結婚式のオープニングムービーは、お二人の個性や感謝の気持ちをゲストに伝え、披露宴を最高の形でスタートさせるための大切な演出です。自作するにしても、プロに依頼するにしても、この記事で解説したポイントを押さえることで、きっとゲストの心に残る感動的なムービーが完成するでしょう。

企画から素材集め、編集、そして著作権や会場との連携まで、一つ一つのステップを丁寧に進めることが成功の鍵です。ぜひ、お二人らしい最高のオープニングムービーで、忘れられない一日を演出してください。

もし、ムービー制作に関してさらに具体的なアドバイスやサポートが必要な場合は、ブライダル業界に精通した専門家への相談も検討してみましょう。お二人の大切な日が、最高の思い出となるよう心から願っています。

こちらもおすすめ!オープニングムービー

こちらもおすすめ!オープニングムービーを作れます。まずは無料登録&ダウンロード!