結婚式は、お二人の人生にとってかけがえのない大切な一日です。その感動をより深く、記憶に残るものにするために欠かせないのが「ウェディングムービー」。特に、新郎新婦の生い立ちや出会いを振り返るプロフィールムービー、披露宴の始まりを告げるオープニングムービー、そしてゲストへの感謝を伝えるエンドロールムービーは、会場を感動と祝福の空気で包み込む大切な演出です。

かつてWindowsに標準搭載され、多くの人に親しまれた「ムービーメーカー」は、その手軽さから結婚式ムービーの自作ツールとして人気を博しました。しかし、2017年に公式サポートが終了し、現在では新たなダウンロードができない状況です。

それでも、「手元にムービーメーカーがある」「シンプルなムービーで十分」と考える方にとって、ムービーメーカーは今でも選択肢の一つとなり得ます。この記事では、ブライダル業界のWebコンテンツ編集者・SEOエキスパートとして、ムービーメーカーを使って結婚式ムービーを自作する方法を徹底解説します。ムービーメーカーで「できること」「できないこと」を明確にし、自作を成功させるための具体的な手順や、見落としがちな注意点、そしてムービーメーカーの限界を感じた場合の代替ソフトまで、網羅的にご紹介します。

ムービーメーカーから本格編集へ

Premiere Proならテンプレートを使って、よりリッチな表現が可能です。

テンプレートも10点まで無料

📱 PCでもスマホでも簡単動画編集

Adobe Expressなら、ブラウザやアプリで直感的に動画作成・編集が可能。豊富なテンプレートでSNS投稿もおしゃれに仕上がります。無料で始められます。

Adobe Expressを無料で試す1. 結婚式で上映される主なムービーの種類と役割

結婚式で上映されるムービーは、それぞれ異なる役割を持ち、披露宴の進行を彩ります。主なムービーの種類とその役割を理解することで、より効果的なムービー制作が可能になります。

プロフィールムービー

新郎新婦それぞれの生い立ちから出会い、そして結婚に至るまでのストーリーを写真や動画、コメントで紹介するムービーです。ゲストに二人の人柄や馴れ初めを深く知ってもらい、感動や共感を呼び起こす役割があります。披露宴の中盤、お色直し中座中などに上映されることが多いです。

オープニングムービー

披露宴の開宴前や新郎新婦入場直前に上映され、これから始まるパーティーへの期待感を高めるムービーです。二人の紹介やゲストへの歓迎メッセージ、披露宴のコンセプトなどを盛り込み、会場全体を盛り上げます。

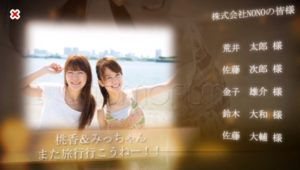

エンドロールムービー

披露宴の結びに上映され、出席してくれたゲストへの感謝の気持ちを伝えるムービーです。ゲストの名前やメッセージ、当日の挙式・披露宴の様子を撮影した撮って出し映像などを流すことで、感動的な締めくくりを演出します。

その他(余興ムービー、二次会ムービーなど)

上記以外にも、友人からのサプライズ余興ムービーや、二次会で上映するカジュアルなムービー、花嫁の手紙の背景を彩るスライドショーなど、様々な用途のムービーがあります。

ワンポイント:ムービーの長さの目安

結婚式ムービーは、披露宴の進行に影響を与えないよう、適切な長さにまとめることが重要です。一般的に、プロフィールムービーは5~8分程度、オープニングムービーは1~3分程度、エンドロールムービーは5~8分程度が目安とされています。長すぎるとゲストが飽きてしまう可能性もあるため、内容を厳選し、テンポよく見せる工夫が必要です。

2. ムービーメーカーでできること・できないこと【機能と限界】

ムービーメーカーは初心者でも直感的に操作できる反面、機能的な制約も多く存在します。結婚式ムービーを自作する前に、ムービーメーカーでどのような表現が可能で、何が難しいのかを把握しておくことが重要です。

2.1. ムービーメーカーで「できる」表現

ムービーメーカーは、シンプルなスライドショー形式のムービー制作において、その手軽さを発揮します。

- 写真や動画の全画面表示とシンプルなスライドショー: 複数の写真や動画をタイムラインに並べ、順番に表示させる基本的なスライドショーはムービーメーカーの得意分野です。

- ズーム効果(プリセット利用): 写真に動きを与えるズーム効果を、プリセットの中から選んで簡単に適用できます。自分で細かく動きを調整することはできませんが、標準的なズームアニメーションが用意されています。

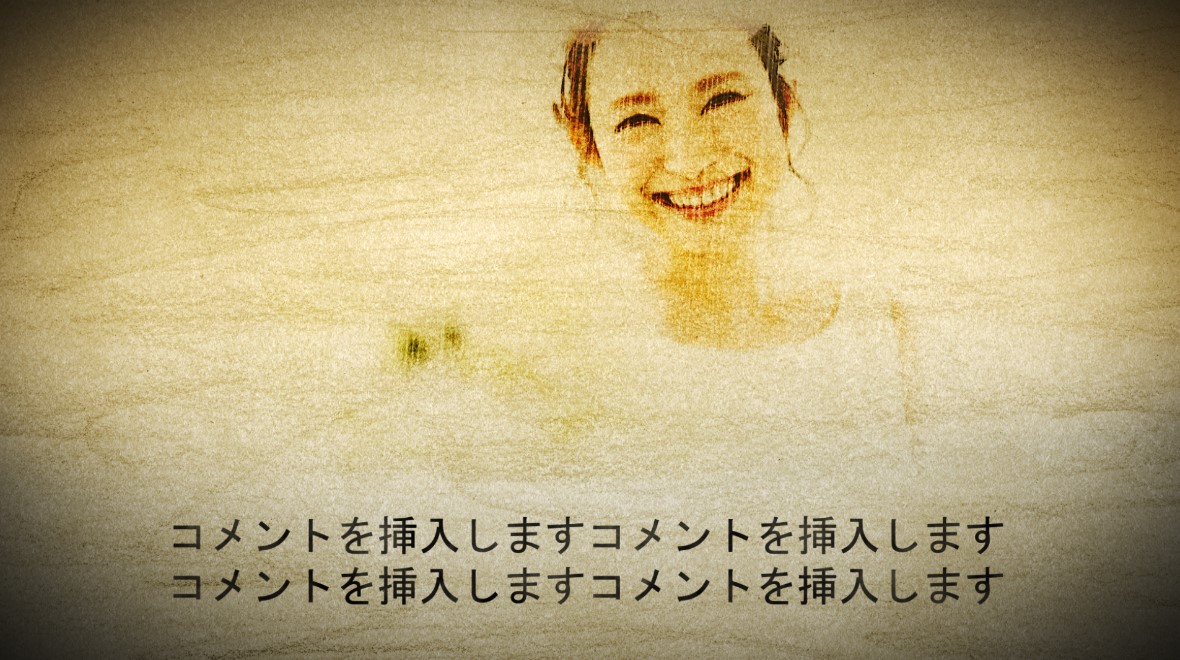

- コメント(キャプション、タイトル、クレジット)の挿入と自由配置: 写真や動画の上にテキストを挿入し、自由に配置することができます。メッセージや日付、名前などを表示する際に役立ちます。

- BGMの追加と複数曲利用(フェードイン・アウト): 複数のBGMを挿入し、フェードイン・フェードアウトで曲の切り替えをスムーズに行うことが可能です。プロフィールムービーでパートごとにBGMを変える際などに便利です。

- 基本的なカット編集、トランジション、色調補正: 不要な部分のカットや、写真・動画の切り替わりにトランジション効果(場面転換効果)を追加できます。また、セピアやモノクロといった基本的な色調補正も可能です。

2.2. ムービーメーカーで「できない」表現と知っておくべき限界

ムービーメーカーはシンプルな操作性を追求しているため、高度な表現には対応していません。特に以下の点は、結婚式ムービーのクオリティを左右する大きな制約となります。

- 複数素材の同時表示(レイヤー機能の欠如): ムービーメーカーは基本的に1つのメイントラックしか扱えないため、写真や動画の上に別の写真や動画を重ねて表示する「レイヤー機能」がありません。例えば、背景にデザイン素材を置き、その上にズーム付きのスライドショーを配置するといった凝った画面構成は作れません。

- コメントの背景帯(視認性向上): 写真や動画の上にコメントを配置する際、文字の視認性を高めるための背景帯(帯状の背景色)を自由に入れる機能がありません。 一部のアニメーション効果に帯が自動で入るものもありますが、動きが大きすぎたり、すべての写真に適用するには不向きな場合があります。

- BGMの柔軟な音量調整: BGMの音量を細かくコントロールする機能が限られています。例えば、特定のシーンでBGMの音量を下げてナレーションを聞き取りやすくするといった、柔軟な調整は難しいでしょう。

- 複雑な画面レイアウト(例:エンドロールの左右分割): エンドロールで写真とゲスト名を左右に分けて表示するといった、複雑な画面レイアウトはムービーメーカーでは作成できません。 あくまで全画面での表示が基本となります。

- 3D表現や高度なエフェクト: アルバムがめくれるような3D空間の表現や、光の合成、反射といったプロレベルの高度なエフェクトはムービーメーカーでは不可能です。

ムービーメーカーの最大の課題は「レイヤー機能」の有無です。複数の写真や動画を同時に表示したり、背景にデザインを敷いたりといった表現ができないため、凝った演出を求める場合は他のソフトを検討する必要があります。

3. ムービーメーカーで結婚式プロフィールムービーを作る具体的な手順

結婚式ムービーの中でも特に人気の高いプロフィールムービーを、ムービーメーカーで作成する基本的な手順をご紹介します。ムービーメーカーの強みである「ズーム付きスライドショー」と「テキスト挿入」を最大限に活用しましょう。

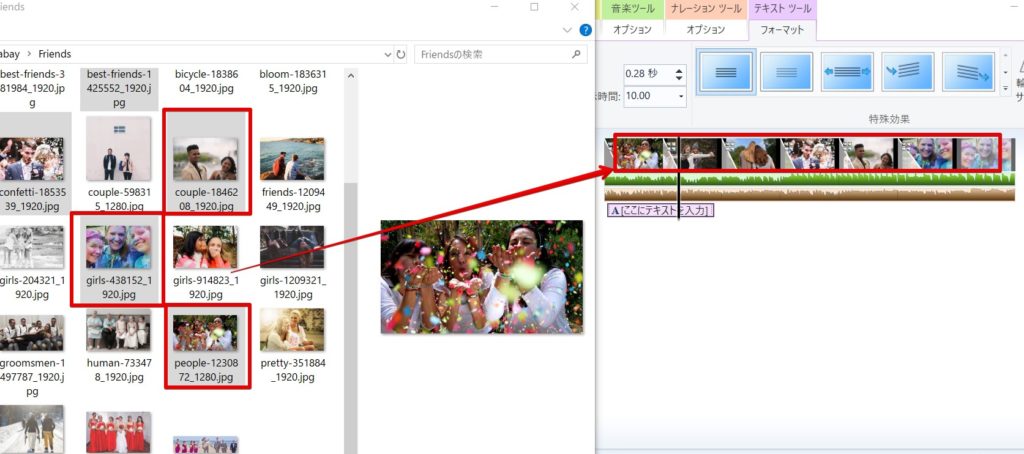

3.1. 写真・動画素材の準備と取り込み

プロフィールムービーの核となるのが、新郎新婦の思い出の写真や動画です。

- 写真の選定とデータ化: 生い立ちを語る上で使いたい写真を厳選し、デジタルデータとしてパソコンに取り込みます。古い紙焼き写真は、スキャナーで高画質にデータ化するか、写真店でのデータ化サービスを利用しましょう。

- 動画素材の準備: もし動画素材を使用する場合は、横向きで撮影されたものを選び、編集をスムーズにするために、撮影の開始と終了前には3秒程度の無音・静止時間を設けるよう意識すると良いでしょう。

- 取り込みと順番調整: 準備した写真や動画をムービーメーカーにまとめてドラッグ&ドロップで取り込みます。タイムライン上でドラッグするだけで、直感的に順番を調整できます。

3.2. ズーム付きスライドショーの作成

ムービーメーカーの「アニメーション」タブから、写真に対するトランジション(切り替え効果)とズーム効果を適用します。プリセットの中から好みのズーム効果を選ぶだけで、写真に動きを加えることができます。

ワンポイント:写真の表示時間とテンポ

プロフィールムービーでは、写真1枚につき6秒程度の表示時間が目安とされています。 これを参考に、全体の尺と写真の枚数を調整し、ゲストが飽きずに楽しめるテンポを意識しましょう。ムービーメーカーでは、各写真の表示時間を個別に設定できます。

3.3. コメント(テロップ)の追加と工夫

「ホーム」タブから「キャプション」「タイトル」「クレジット」を選択してテキストを挿入します。どの機能を選んでも基本的なテキストレイヤーが挿入され、コメントの自由な配置や、輪郭線を追加して見やすくすることが可能です。

ワンポイント:コメントの視認性を高める工夫(ムービーメーカーの限界内での)

ムービーメーカーではコメントの背景帯を自由に追加できませんが、文字色と輪郭線を工夫することで視認性を高めることができます。 例えば、白文字に黒い輪郭線を付ける、または写真の色合いに合わせて文字色を選ぶなど、コントラストを意識しましょう。また、人の顔に文字がかぶらないように配置することも大切です。句読点は縁起が悪いとされるため、使用しないのが一般的です。

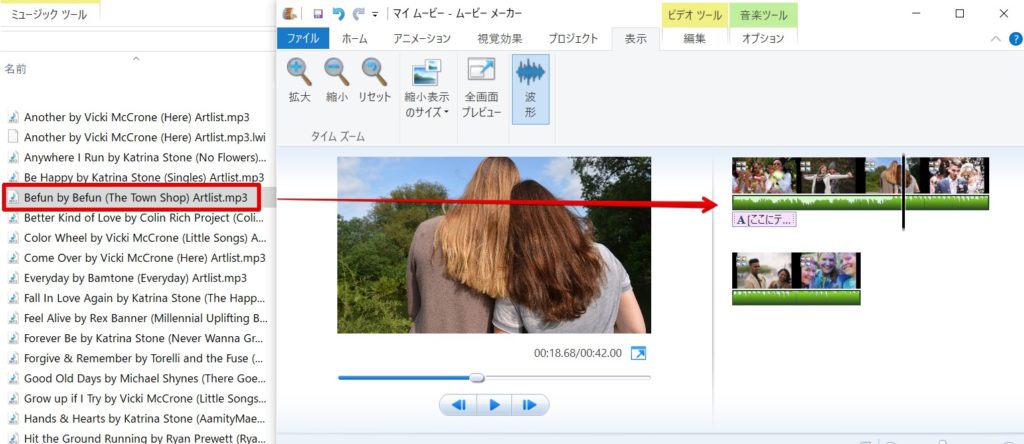

3.4. BGMの挿入と音量調整

挿入したいBGMファイルをムービーメーカーにドラッグ&ドロップで追加します。BGMの長さや開始・停止のタイミングを調整し、必要に応じてフェードイン・フェードアウトを設定することで、スムーズな音楽の切り替えが可能です。ナレーションを追加するメニューから2曲目のBGMを挿入することもできます。

BGMの著作権は最重要ポイントです。市販の楽曲を無断で使用すると著作権侵害となる可能性があります。必ず「4.1. 音楽の著作権問題とその対策」の項目を確認し、適切な手続きを行いましょう。

4. 結婚式ムービー自作で絶対に押さえるべき注意点【ムービーメーカー利用者も必読】

ムービーメーカーを使うかどうかにかかわらず、結婚式ムービーを自作する際には、いくつかの重要な注意点があります。これらを知らないと、せっかく作ったムービーが会場で上映できない、著作権侵害になるなどのトラブルに繋がりかねません。

4.1. 音楽の著作権問題とその対策

結婚式で市販の楽曲を使用する場合、著作権に関する正しい知識と手続きが不可欠です。結婚式は「私的利用」とはみなされず、「公衆への上映」と判断されることがほとんどです。

演奏権と複製権の違い

音楽の著作権には大きく分けて「演奏権」と「複製権」があります。

- 演奏権: 会場でBGMとしてCDやデジタル音源を流す際に必要となる権利です。多くの結婚式場はJASRAC(日本音楽著作権協会)と包括契約を結んでいるため、BGMとして流すだけであれば新郎新婦側での追加手続きは不要な場合が多いです。

- 複製権: プロフィールムービーやエンドロールなど、映像に楽曲を組み込む(コピーする)際に必要となる権利です。JASRACは著作権を管理していますが、CD音源の権利(著作隣接権)はレコード会社が持っているため、JASRACとの契約だけではカバーされません。

ISUMの活用と式場への確認

複製権の申請は非常に複雑ですが、一般社団法人音楽特定利用促進機構(ISUM:アイサム)を利用することで、手続きを一括して行うことができます。多くの結婚式場や映像制作会社がISUMと提携しており、新郎新婦は式場を通じて申請を行うのが一般的です。自作ムービーの場合でも、必ず事前に式場に確認し、ISUMの利用可否や手続き方法を把握しましょう。

ワンポイント:著作権フリー音源の活用

市販の楽曲の使用が難しい場合や、費用を抑えたい場合は、著作権フリーのBGMを利用するのも一つの方法です。無料で利用できる高品質な音源サイトも多数存在します。

著作権を侵害した場合、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が科せられる可能性があります。 必ず適切な手続きを行いましょう。

4.2. 映像の仕様(アスペクト比、ファイル形式、試写)

せっかく作ったムービーも、会場の設備と合わなければ上映できません。事前に式場への確認が必須です。

画面比率(アスペクト比)

式場のスクリーンが対応している画面比率(縦横の比率)を確認しましょう。一般的には「16:9」または「4:3」が多いです。異なる比率で作成すると、映像が引き伸ばされたり、上下左右に黒帯が入ったりして、見栄えが悪くなる可能性があります。

ファイル形式とメディア媒体

ムービーのファイル形式(MP4, MOVなど)や、DVD、USBメモリなど、どのようなメディアで持ち込むべきかを式場に確認しましょう。汎用性の高いMP4やMOV形式が推奨されることが多いです。 また、ムービーごとにディスクを分ける必要がある場合もあります。

上映前の試写は必須

完成したムービーは、必ず結婚式場の機材で試写を行いましょう。自宅のパソコンでは問題なく再生できても、会場のプロジェクターや音響設備では不具合が生じる可能性があります。画質や音質、映像の乱れがないか、最終確認をすることで、当日のトラブルを未然に防げます。

ワンポイント:ブランク画面とセーフティーゾーン

ムービーの冒頭と最後に5秒程度のブランク画面(黒または白の無音・無映像部分)を入れるよう指示されることがあります。 これは、再生開始・終了時のトラブル回避や、会場の照明・音響との連携をスムーズにするためです。また、文字や重要な要素が画面端で切れないよう、「セーフティーゾーン」を意識して配置することも大切です。

4.3. 制作期間とスケジュール

結婚式ムービーの自作には、想像以上に時間がかかります。余裕を持ったスケジュールで進めることが成功の鍵です。

一般的に、ムービー制作には最低でも1ヶ月以上かかると言われています。 特に初めての制作であれば、素材集め、編集ソフトの習得、構成の検討、修正、試写など、多くの工程が必要です。式場への持ち込み期限は挙式の2週間前程度に設定されていることが多いため、遅くとも挙式の2ヶ月以上前には準備を開始することをおすすめします。

| 時期の目安 | 主な作業内容 |

|---|---|

| 挙式4~3ヶ月前 | ムービーの種類とコンセプト決定、使用ソフトの選定、写真・動画素材の選定とデータ化、BGMの選曲と著作権確認、式場への確認事項洗い出し |

| 挙式3~2ヶ月前 | 動画編集ソフトの操作に慣れる、構成案の作成、本格的な編集作業開始、仮完成版の作成 |

| 挙式1ヶ月前~1週間前 | 最終調整、試写(式場での確認)、DVD書き出し・メディア準備、最終納品 |

自作が難しいと感じたら、早めに外部の映像制作業者への依頼も検討しましょう。 ギリギリの依頼では追加料金が発生したり、最悪の場合、制作を断られたりする可能性もあります。

5. ムービーメーカーの限界を感じたら!おすすめの代替ソフト

ムービーメーカーは手軽ですが、前述の通り機能には限界があります。より高品質で凝った結婚式ムービーを制作したい場合は、現代の動画編集ソフトの利用を強くおすすめします。

近年では、初心者でも直感的に操作でき、プロ顔負けのクオリティのムービーが作れるソフトが多数登場しています。

5.1. 初心者にもおすすめの有料ソフト

有料ソフトは、無料ソフトに比べて機能が充実しており、テンプレートやエフェクトも豊富です。 結婚式ムービーに特化した機能を持つものも多く、初心者でもプロのような仕上がりを目指せます。

- Filmora (フィモーラ): 直感的な操作性と豊富なテンプレート、エフェクトが魅力で、初心者から中級者まで幅広く支持されています。 結婚式ムービー向けの素材も充実しており、高品質なムービーを簡単に作成できます。

- PowerDirector (パワーディレクター): 高機能ながらも使いやすく、AIを活用した編集機能も搭載されています。 テンプレートも豊富で、スピーディーにプロフェッショナルなムービーを制作したい方におすすめです。

- デジカメde!!ムービーシアター Wedding: 結婚式ムービーに特化したソフトで、ウェディング向けのテンプレートや演出が豊富に用意されています。 写真や動画を挿入するだけで、感動的なムービーが作成できます。

5.2. 無料で使える高機能ソフト

予算を抑えたい方には、無料で利用できる高機能な動画編集ソフトも選択肢になります。

- iMovie (アイムービー): Macユーザーであれば無料で利用できる高機能な動画編集ソフトです。 直感的な操作で、高品質なムービーを作成できます。

- Clipchamp (クリップチャンプ): Windows 11に標準搭載されている動画編集アプリで、基本的な編集機能が充実しています。

- VideoProc Converter AI / VideoProc Vlogger: 無料でありながら、カット、トリミング、結合、テロップ、エフェクトなど基本的な編集機能が充実しており、4K動画にも対応しています。

- Windowsフォト(Windows 10/11標準搭載): Windowsの「フォト」アプリにも、簡単な動画編集機能が搭載されています。 写真のスライドショー作成や、BGM、テキストの追加など、ムービーメーカーに近い感覚で利用できます。

ワンポイント:ソフト選びのポイント

動画編集ソフトを選ぶ際は、以下の点を考慮しましょう。

- 使いやすさ: 初心者でも直感的に操作できるか。

- テンプレートの豊富さ: 結婚式向けのテンプレートが充実しているか。

- 機能性: 必要な編集機能(カット、テロップ、BGM、エフェクト、レイヤーなど)が揃っているか。

- 出力品質と対応フォーマット: 高画質で出力でき、式場の指定するファイル形式に対応しているか。

- コストパフォーマンス: 予算に合っているか。

ムービーメーカーで結婚式ムービーを自作!今すぐ使える編集テクニックと代替ソフトの選び方

結婚式で上映するプロフィールムービーやオープニングムービー、エンドロールなどを「自分で作ってみたい」と考える新郎新婦様は少なくありません。かつてWindowsに標準搭

ムービーメーカーで結婚式ムービーを自作!今すぐ使える編集テクニックと代替ソフトの選び方

結婚式で上映するプロフィールムービーやオープニングムービー、エンドロールなどを「自分で作ってみたい」と考える新郎新婦様は少なくありません。かつてWindowsに標準搭

6. プロに依頼する選択肢も検討しよう

「自作は時間がない」「クオリティにこだわりたい」「編集が苦手」という場合は、プロの映像制作会社に依頼することも賢明な選択です。

プロに依頼する最大のメリットは、高品質で感動的なムービーを確実に手に入れられることです。 構成の提案から素材の選定、高度な編集技術、著作権処理まで、すべてを任せられるため、新郎新婦の負担を大幅に軽減できます。 費用はかかりますが、一生に一度の大切な日の思い出を最高の形で残すための投資と考えることもできます。

自作かプロへの依頼か、それぞれのメリット・デメリットを比較検討し、お二人の状況や希望に合った方法を選びましょう。

まとめ

Windowsムービーメーカーは、かつて手軽に動画編集ができるツールとして親しまれましたが、現在はサポートが終了しており、機能面でも現代の結婚式ムービー制作には限界があります。

しかし、シンプルなスライドショー形式のムービーであれば、手元にムービーメーカーがある場合に活用することは可能です。その際は、本記事で解説した「できること」「できないこと」を理解し、特に著作権や式場での上映に関する注意点をしっかりと押さえて、後悔のない結婚式ムービー制作を目指してください。より高度な表現やクオリティを求める場合は、最新の動画編集ソフトの利用や、プロへの依頼も積極的に検討することをおすすめします。

動画の質を高めるアニメーション素材

10点まで無料でダウンロードできて商用利用もOK!今すぐ使えるテンプレート